光伏農業在近年來的發展速度有目共睹。在這樣的宏觀大背景下,光伏農業迎來了投資熱潮。如此熱度會不會催生出又一場泡沫?我國的光伏農業處在非常初級的發展階段,其發展還面臨不少風險和陷阱。

以下幾大問題不解決,投資者可能會由“先驅”變為“先烈”。

一、光伏or農業,到底誰主導誰?

目前農光項目在實施中存在如下問題:

一是輕農重光;

二是政策理解、執行上的差異和可變性;

三是農與光組合不合理。

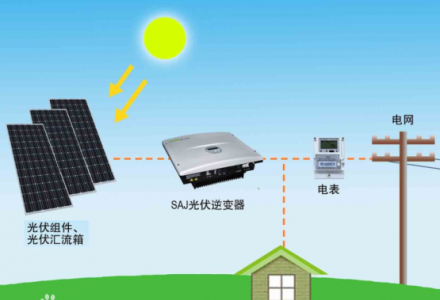

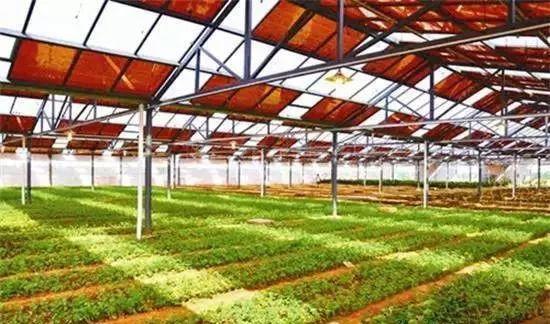

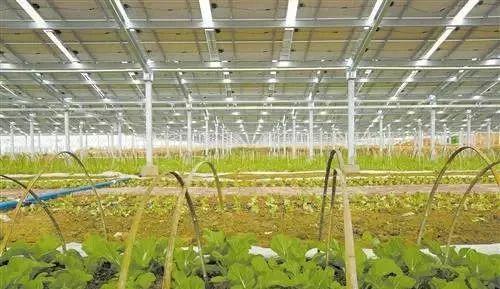

在光伏農業大棚實際建設過程中,光伏板不僅要兼具棚頂覆蓋材料和發電兩大功能,還必須要具備均勻透光性,以確保大棚內的蔬菜等作物正常生長,不與植物爭光。但實際上,一些地方將光伏板架在大棚后面,影響了棚室采光需求。

投資開發農業光伏電站,需要同時關注光伏效益和農業效益,從國家的建設項目來看,光伏農業一定是在農業設施的基礎上來發展光伏產業,將項目的土地收益發揮至極致。

光伏農業,首先應該是發展農業,其次才是光伏,光伏農業兩者結合,不僅僅要做到1+1=2,更要做到1+1>2。

二、光伏+農業,多方利益如何協調?

近年來,國家在鼓勵建設光伏電站的同時,也促進光伏應用不斷向其他產業滲透。由于光伏和農業在土地使用上的共性和互補,業內一直在尋求兩者結合的突破口,這個突破口,就是良好的商業模式。

那光伏農業的最優商業模式又是什么樣的呢?

光伏農業作為新能源+新農業的新型產業模式,要想獲得持續穩定的健康發展,就必須拋棄賺快錢,發補貼財等狹隘的思維模式,拋去做光伏農業就是做光伏的思想,要把光伏農業當成一種新型現代農業發展模式來看待,堅持以農業收益為主體,多種收益并存的發展模式,這是光伏農業發展立足之本,是不可以動搖的。

好的商業模式,是農業與光伏相結合發展,合作、發展、運營、銷售的商業模式。如果沒有合適的商業模式,光伏企業、農民、政府不能實現多贏,自然也無法實現1+1>2。

三、與農爭地問題如何解決?

與農征地,是光伏農業發展面臨的一大難題。很多企業都可能經歷過類似的情況,手續都辦完了,配額也都拿到了,就是因為土地遲遲不能落實,施工人員無法進場開工,最終導致項目流產。

目前有些光伏農業項目雖然是以農業為出發點,看似以農業為主導,但由于農業盈利性相對較差,最終做成了單一的光伏電站,這樣的光伏農業項目可持續較差,有變相征地之嫌。談及土地問題,光伏農業項目大多為建設在國家規定的基本農田紅線內,屬于不可改變土地使用性質的用地(按照國家現行政策,任何人、部門和地方政府都無權擅自改變土地利用性質)。

對于這一問題,怎么辦?

云南省的做法有一定代表性。2015年底,云南省國土資源廳、農業廳組成了聯合調研組調研農用地管理情況,針對光伏用地是否屬于設施農用地的問題,聯合調研組給出解釋:根據國土資源部的現行政策,光伏用地屬于建設用地,應辦理農用地轉用和土地征收手續。光伏農業的重中之重是土地,是農業顧慮的根本,需要解決好土地問題。

四、補貼農業還是補貼光伏?

2014年9月4日國家能源局發文明確:中低壓35千伏以內并網、20兆瓦以下的農業大棚和漁光互補項目將被列入分布式光伏電站的項目范圍,享受地面電站的標準上網電價。這樣的優惠政策,讓光伏電站開發投資企業激情滿懷,進入了新的一輪光伏電站“跑馬圈地”。

業內人士表示,不少企業打著光伏農業的幌子跑馬圈地,占用了土地,建立地面電站,在地上隨便種東西,農業效益如何,根本沒有人關心,還有很多企業通過光伏農業進行宣傳炒作,實際上只是為了稅收優惠和財政補貼。2015年能源局下發文件,對不達標的項目不予以補貼,這是很明確的信號,一定要引起企業的高度重視。

五、如何提高農民積極性?

所有光伏農業項目最終目的是服務于農民,發展新農業,所以如何引導農民參與其中是非常關鍵的一點。要想判斷一個光伏農業項目是否成功,農民能否得利是一個重要方面,如果農民參與到光伏農業項目的生產環節中,每月只有2000~3000元的工資,還不如出門打工。可見,要想提高農民積極性,就必須處理好農民在整個光伏農業項目中的權利、責任、利益的關系。

來源:農學谷