太陽能電池反射的陽光作為未使用的能源而失去了。紅珠鳳蝶的翅膀是由納米結構(納米孔)形成,這些納米結構可以幫助吸收比光滑表面更寬的光譜。卡爾斯魯厄理工學院(KIT)的研究人員現在已經成功地將這些納米結構轉移到太陽能電池上,從而將其光吸收率提高了200%。科學家們在“Science Advances”發表了他們的研究成果。

紅珠鳳蝶的翅膀的納米結構可以轉移到太陽能電池上,并將其吸收率提高達200%。 (圖片:Radwanul H. Siddique,KIT/加利福尼亞理工學院)

“我們研究的蝴蝶非常黑。這意味著它可以完美吸收陽光,以實現最佳的熱量管理。比蝴蝶自身外表更令人著迷的是蝴蝶翅膀的機制有助于達到高度吸收率。KIT微結構技術研究所(IMT)的Hendrik H?lscher博士表示,將這些結構轉移到光伏(PV)系統的優化潛力被發現遠高于預期。

HendrikH?lscher和Radwanul H. Siddique(前身是KIT,現在的Caltech)團隊的科學家們在薄膜太陽能電池的硅吸收層中再現了蝴蝶的納米結構。隨后對光吸收率的分析產生了有希望的結果:與光滑表面相比,垂直入射光的吸收率增加了97%,并且改變入射角度,其吸收率持續上升,直到以50度的入射角入射時吸收率到207%。

“這在歐洲氣候的陽光照射條件下特別有意思。通常情況下,我們的散射光幾乎不會落在太陽能電池的垂直角上,“Hendrik H?lscher說到。

然而,IMT的Guillaume Gomard表示,這并不意味著整個光伏系統的效率通過這一相同的因素而得到同樣的提高。“其他組件也發揮著一定的作用。因此,200%被認為是提高效率的理論極限。”

在將納米結構轉移到太陽能電池之前,研究人員通過掃描電子顯微鏡確定了蝴蝶翅膀上的納米孔的直徑和排布。然后,他們在計算機模擬中分析了各種孔圖案的光吸收率。他們發現,對于周期性排列的單尺寸納米孔,不同直徑的無序孔(如黑蝶中發現的那些孔)在不同入射角度下在整個光譜上產生了最穩定的吸收率。因此,研究人員在薄膜光伏吸收器中引入了無序的定位孔,直徑從133納米到343納米不等。

科學家們證明,通過去除材料可以大大提高光輸出。在這個項目中,他們使用氫化非晶硅。據研究人員們介紹,任何類型的薄膜光伏技術都可以用這樣的納米結構來改善,也可以在工業上得到改善。

最近,德國卡爾斯魯厄理工學院的研究人員從紅珠鳳蝶翅膀上納米結構的“孔”中汲取靈感,成功地將這些納米結構轉移應用于太陽能電池,提高太陽能電池的光線吸收率達200%。這種納米孔比起光滑的表面,吸收的光譜范圍要寬得多。原文鏈接:

背景

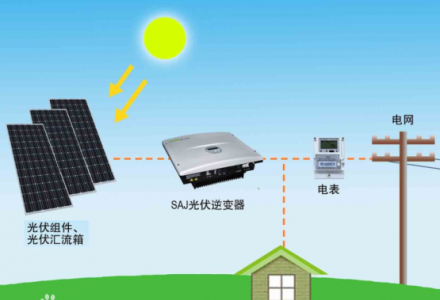

作為新能源的代表,太陽能具有清潔、環境友好、可再生、易獲取、低成本等優勢。太陽能電池是人類利用太陽能的一個典型產品,傳統的太陽能電池大多數采用晶體硅作為材料。

然而,相對于傳統的晶體硅太陽能電池,薄膜光伏模塊是一個經濟上頗具吸引力的替代品,因為它的光線吸收層可薄至1/1000,因此材料消耗大大降低。

但是,這些薄層的光線吸收率要低于那些晶體硅太陽能電池。所以,他們在那些需要能量較少的系統中使用,例如袖珍計算器和手表。對于更大規模的應用例如屋頂上光伏系統來說,改善光線吸收率將使得薄膜太陽能電池變得更具吸引力。