什么是PID效應?

PID的英文全稱是:Potential Induced Degradation,即電勢誘導衰減。

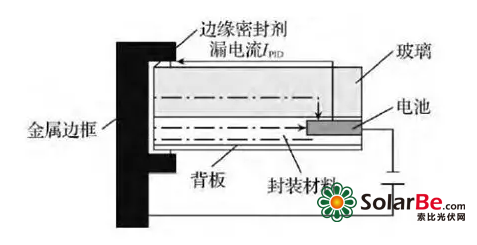

Sun Power公司于2005年最先發現PID效應時提出: 組件串聯后可形成較高的系統電壓(以美國為代表的600V,以歐洲為代表的1000V),組件長期在高電壓工作,在蓋板玻璃、封裝材料、邊框之間存在漏電流,大量電荷聚集在電池片表面,使得電池片表面的鈍化效果惡化,導致填充因子(FF)、短路電流(Isc)、開路電壓(Voc)降低,使組件性能低于設計標準。

PID效應的成因

電池組件在封裝的層壓過程中,分為5層。從外到內為:玻璃、EVA、電池片、EVA、背板。由于EVA材料不可能做到100%的絕緣,特別是在潮濕環境下水氣通過作為封邊用途的硅膠或背板進入組件內部。EVA的酯鍵在遇到水后按下面的過程發生分解,產生可以自由移動的醋酸。醋酸和玻璃表面堿反應后,產生了鈉離子。以STC環境下300WP的72片電池組件為例,20串電池組件的開路電壓高達860V,工作電壓為720V。由于防雷工程的需要,一般組件的鋁合金邊框都要求接地,這樣在電池片和鋁框之間就形成了接近1000V的直流高壓。鈉離子在外加電場的作用下向電池片表面移動并富集到減反層而導致PID現象的產生。

PID效應最容易出現在潮濕的環境條件下,且該現象活躍程度與溫度、潮濕程度正相關;同時衰減現象與組件表面被導電性、酸性、堿性以及帶有離子的物體污染有關。

PID效應的影響

PID現象嚴重時,會引起一塊組件功率衰減50%以上,從而影響整個組串的功率輸出。

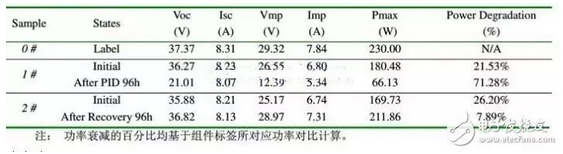

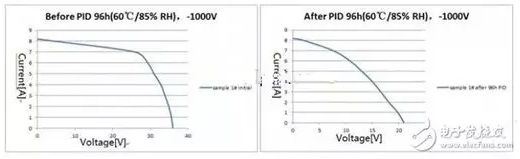

下表為組件PID效應測試前后的參數及I-V曲線對比【1】,通過對比明顯可以看出PID效應對太陽能電池組件的輸出功率影響巨大,是光伏電站發電量的“恐怖殺手”。

功率對照表:

V曲線(PID效應測試前)I—V曲線(PID效應測試后)

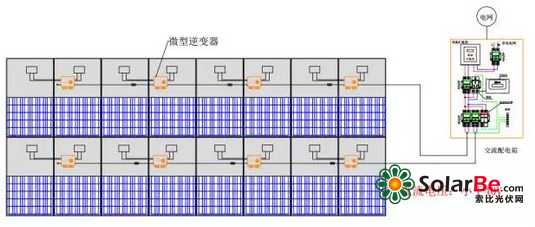

微型逆變器解決方案

光伏系統中往往是十幾塊光伏組件串聯,光伏板電壓的累加會形成600V~1000V左右的直流高壓,高電壓的存在是誘發PID效應的一大因素。因此,降低系統電壓是削弱PID效應的一大方法之一。

在使用微型逆變器的系統中,系統中每塊組件均為并聯關系,無直流電壓的累加,只有40V~60V的直流電壓存在,在蓋板玻璃、封裝材料、邊框之間,電荷的極化現象將大大減小,產生的PID效應基本可以忽略。

另外,微型逆變器系統中,具有獨立的最大功率點追蹤(MPPT)功能,系統沒有 ‘短板’效應。當陣列中的不同組件因PID效應衰減程度不同時,系統中其他組件發電量不會受到其他組件的影響,運行獨立,削弱PID效應的影響,保障系統發電量。

*以上部分內容來源于網絡