100%可再生能源和凈零排放的未來是一個令人興奮的愿景?還是一個難以實現的烏托邦?

引言

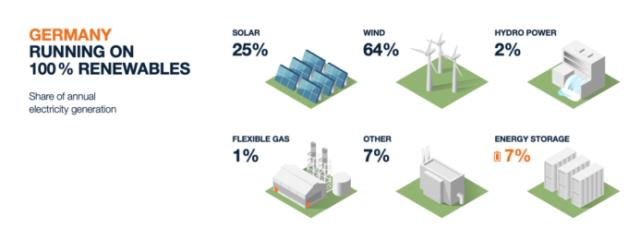

中國在2020年第75屆聯合國大會(United Nations General Assembly)上宣布在2060年實現碳中和的目標,但實現這一目標將帶來重大的挑戰和機遇。電力系統遇到的挑戰尤為直觀。眾所周知,風電光伏發電具有很強的波動性,風電只能在有風的時候發電,光伏只能在白天發電。未來的零碳電力系統需要以光伏,風電和水電為主體,現在我們已經很清楚,風電光伏的資源總量足以保障電力系統脫碳,風電光伏的成本也已經低于煤電,這就決定了電力系統的靈活性成為中國電力系統脫碳的最關鍵問題。

2021年10月黨中央、國務院相繼印發《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》《2030年前碳達峰行動方案》等相關重要文件,明確要求完善中長期市場、現貨市場和輔助服務市場銜接機制,大力提升電力系統綜合調節能力,加快現役機組靈活性改造,引導自備電廠、傳統高載能工業負荷、工商業可中斷負荷、電動汽車充電網絡、虛擬電廠等參與系統調節,《成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要》文件還特意提及培育發展川渝一體化電力輔助服務市場。

國家能源局于2021年12月修訂發布了《電力輔助服務管理辦法》(國能發監管規〔2021〕61號)《電力并網運行管理規定》(國能發監管規〔2021〕60號)。國家能源局及時修訂《規定》《辦法》,以輔助服務市場為抓手,提高電力系統靈活性,加速中國電力系統脫碳進程,這成為中國能源轉型的一個具有標志意義的制度創新。

一個勇敢的嶄新時代

中國的碳中和目標需要能源經濟、基礎設施、許多市場參與者和管理機構轉向新技術、經濟和輔助服務。最近的政策變化改變了能源格局,為電力系統的靈活性資源創造了需求和有利的定價條件。

雙碳目標推動了中國電力市場的改革,有利于靈活性電力資源的發展。一個充分發展的電力輔助服務市場將顯著增加可再生能源的利用,這是實現“雙碳”目標的必要條件。

關于電力輔助服務的新政策指出,鼓勵發電企業建設和購買平衡電力和能源存儲,以增加可再生能源的裝機容量。允許發電企業購買儲能或調峰能力,以擴大并網規模。

其產生的影響是多方面的。發電公司新建可再生能源項目,需要配置約15-20%的儲能或其他形式的靈活性資源,否則它們很難獲得電網并網連接的批準。該政策確定了多種增加電網靈活性的技術,包括抽水蓄能、電化學儲能、燃氣發電、太陽能光熱和靈活性煤電等。現在投資上述平衡電力容量將成為發電企業增產擴容的先決條件。這一擴張的主要受益者之一將是輔助服務市場,該行業有望在未來幾年取得顯著增長。

2021年,國家能源局對《電力輔助服務管理辦法》進行了多年來的首次修訂,重點確定輔助服務的主要提供者,對交易品種進行分類,建立共享機制,實現輔助服務跨省跨區域。

電力輔助服務是電力系統安全穩定運行的關鍵。它確保電力質量,促進清潔能源。除常規發電、輸電、用電外,火電、水電、核電、風電、光伏發電、抽水蓄能、電化學、壓縮空氣、飛輪等各類新型儲能均可提供電力輔助服務。

此次發布的文件對電力輔助服務進行重新分類,分為有功平衡服務、無功平衡服務和事故應急及恢復服務,其中有功平衡服務包括調頻、調峰、備用、轉動慣量、爬坡等電力輔助服務,事故應急及恢復服務包括穩定切機服務、穩定切負荷服務和黑啟動服務。考慮構建以可再生能源為主體的新型電力系統的發展需求,這份文件新增引入轉動慣量、爬坡、穩定切機服務、穩定切負荷服務等輔助服務新品種。

擴大輔助服務將擴大市場主體范圍。要實現從轉型到擴張的無縫銜接,還需要明確補償機制以吸引投資者,同時還需要明確從發電、電網公司到電力交易中心等所有利益相關者的責任。

國家能源局決定推進電力輔助服務市場化,這將顯著提高電力供應質量,體現資源配置效率,而且更重要的是,提高對可再生能源電力的接納能力。

面臨的挑戰

100%可再生能源和凈零排放的未來對許多人來說是一個令人興奮的愿景,但對一些人來說是一個難以實現的烏托邦。對可再生能源持樂觀態度的人士認為,這一演變由許多步驟組成,有些步驟很小,有些則會改變游戲規則。輔助服務的擴展可以增強省級和區域電網的能力。

大部分省份的電力現貨市場仍處于試點階段,現有的調峰輔助服務補償機制不完善,導致發電企業之間存在“零和博弈”的現象。另一方面,電力現貨市場在部分地區試行后已初見成效。以山西省為例,當新能源發電充足時,現貨市場上的煤電機組價格會受到抑制,燃煤電廠可以在市場上轉賣當天的發電計劃。這樣一來,現貨市場實際上起到了調節作用。

當應用到其他形式的輔助服務時,進一步市場化也將是未來的方向,引導多元化的市場主體參與競爭。

電力輔助服務的價值只有通過充分的市場交易機制才能實現。電力輔助服務可以確保可再生能源如風能和太陽能的大規模應用,可以帶來巨大的經濟和環境回報。

新的政策框架為輔助服務的發展提供了立法支持,并為引入功率平衡的公平補償機制提供了指導。明確了各類電力輔助服務品種的補償機制,其中固定補償方式確定補償標準時應綜合考慮電力輔助服務成本、性能表現及合理收益等因素,按“補償成本、合理收益”的原則確定補償力度;市場化補償形成機制應遵循考慮電力輔助服務成本、合理確定價格區間、通過市場化競爭形成價格的原則。

電力輔助服務市場的發展機遇

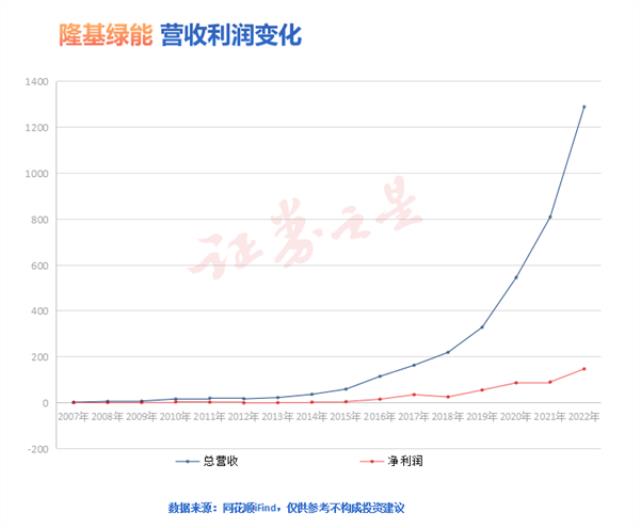

到2030年,900-1200吉瓦的新增太陽能和風能將創造一個超過100吉瓦的平衡容量市場。與此同時的,電力輔助服務市場的規模也將逐步擴大,根據國家能源局的數據,電力輔助服務市場目前約占電力經濟總量的1.5%,預計未來將達到3%。隨著新能源計劃的大規模采用,這一增長將呈指數級增長。中國電力聯盟和國家能源局預測,到2030年,電力輔助電力服務市場規模將達到1980億元。

國內市場的電力輔助服務補償費用以調峰、調頻、備用為主,占比達90%以上。不同省份和地區需要的電力輔助服務類型不同,如東北地區的調峰需求占98%,華南地區的備用的需求占80%,而東部沿海地區以頻率調節需求為主。

國家能源局在2021年發布的《關于進一步完善電力現貨市場試點建設的通知》中提出,未來電力現貨市場應逐步取代調峰市場。因此,調頻服務的輔助服務將成為未來的輔助服務市場。

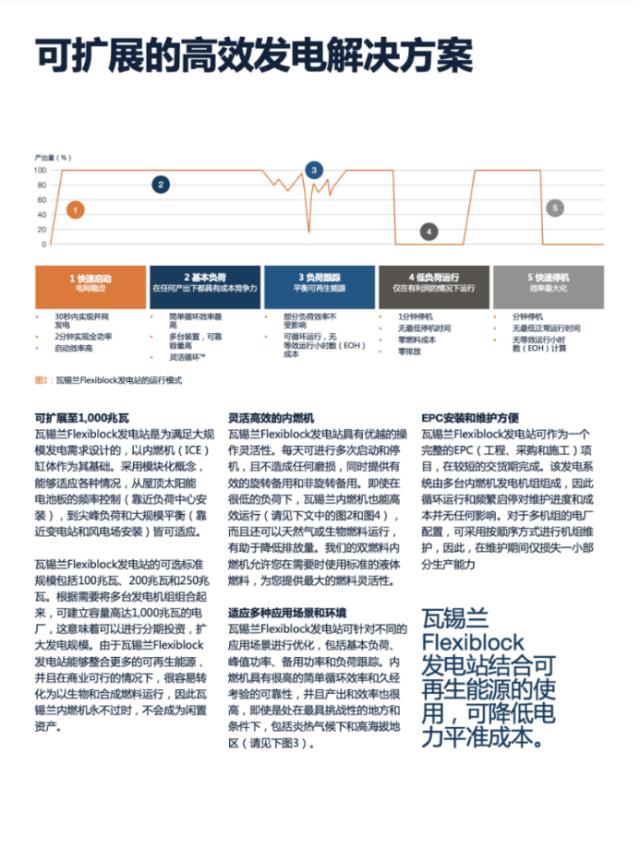

具備超高靈活性的內燃機發電技術的獨特價值

基于中國在發展電網平衡電力容量方面的機遇及挑戰,芬蘭瓦錫蘭公司在靈活內燃機(ICE)發電解決方案上可謂獨樹一幟,并有機會在這次電力輔助市場的改革中凸顯其獨特價值,為現有的電網系統帶來急需的靈活性。

根據瓦錫蘭公司和中國電力規劃設計總院(EPPEI)的研究,與傳統的燃煤和燃氣輪機機組相比,其電網平衡內燃機機組在頻率服務市場可以獲得更高的收入,因為與其它技術相比,靈活內燃機發電機組響應電網調度信號和爬坡的速度更快。

作為一個擁有近兩個世紀歷史的芬蘭能源領域領軍企業,瓦錫蘭已經在80多個國家和地區開發應用了靈活發電和平衡電力方面的脫碳技術項目。它已被證明是能源市場生命周期解決方案、電網系統建模和靈活平衡電力領域的全球領導者。

實現凈零排放和向100%可再生能源的過渡將是一個漫長而艱巨的過程,而靈活性平衡電力的發展將發揮關鍵作用。目前國內市場上提供電力輔助服務的主要參與者是火電廠。可再生能源的快速發展要求火電機組提高調節能力。靈活轉型使火電機組能夠參與利潤豐厚的輔助服務市場。為了獲得競爭優勢,許多火電廠已開始進行靈活性改造。根據電力輔助服務市場的調節定義,涉及頻率調節的靈活性的主要參數有四個,即調節速率、響應時間、調節精度和綜合指標。靈活性改造使得火電廠能參與提供頻率調節輔助服務,同時也將面臨更激烈的競爭和更多樣化的市場參與者。瓦錫蘭的高靈活性內燃機(ICE)發電技術將為中國火電廠靈活性改造的建設和運營提供重要技術支撐。

需要建立合理及完善的補償機制來激勵對電網平衡電力容量的投資。

馬林·奧特曼(Malin Ostman),瓦錫蘭亞太區市場開發與策略總經理,評價在新的政策環境下,電網公司和發電企業所面臨的機遇和挑戰,及瓦錫蘭靈活發電技術的優勢。

輔助服務是邁向脫碳電力系統至關重要的一步

中國是世界上最大的能源生產國,同時也是最大的碳排放國。世界的碳中和需要中國確保實現2060年前碳中和的目標。如果未來世界上最大的經濟體無法保護其能源體系并實現碳中和,《巴黎協定》將全球變暖控制在2攝氏度以下的目標將無法實現,也不現實。

如果中國能夠證明,未來的可持續能源與繁榮、創新的未來不是相互排斥或不相容的,它不僅將改變未來電網的面貌,還將改變電力行業為企業提供動力的方式,并為一個世紀的增長奠定基礎。

中國2060年前碳中和的目標和建設以新能源為主體的新型電力系統這一雄心勃勃的愿景將需要對可再生能源以及像靈活內燃機發電這樣的平衡電力技術進行大量投資,而輔助服務是其中關鍵的一步。

朝著遏制氣候變化、平衡力量、加速增長和創新等目標,輔助服務是邁出的一小步,也是邁向脫碳電力系統至關重要的一步。在未來幾十年的旅程中,每一步對那些愿意看到它們的人,都是機會,我們期待和大家一起來分享這些成長的機會,也分享邁向碳中和目標的每一步給我們帶來的喜悅。

結語

2019年9月底,我曾去芬蘭赫爾辛基參加世界低碳城市大會,并考察在芬蘭最大能源公司Fortum的總部,并去Fortum公司在埃斯波市的燃煤電廠考察儲熱水罐、熱泵、開放式區域供熱等靈活性措施。2020年2月,我自駕車考察了芬蘭的羅瓦涅米、奧盧、瓦薩、坦佩雷、赫爾辛基等市。2021年1月,在我擔任負責人的清華大學·大同第二屆國際能源轉型論壇上舉辦了中芬分論壇,介紹芬蘭能源行業碳中和的經驗等。自2020年6月至現在,我正在參與中芬科技合作項目“新型城鎮能源互聯系統研究”課題的研究工作,這是國家科技部重點研發計劃政府間重點專項項目。此次誠摯把芬蘭企業瓦錫蘭公司的靈活性發電技術方案向大家推薦,期待瓦錫蘭為中國新型電力系統建設做出積極貢獻。

原文標題?:?電力輔助服務能否塑造中國電力系統脫碳新格局