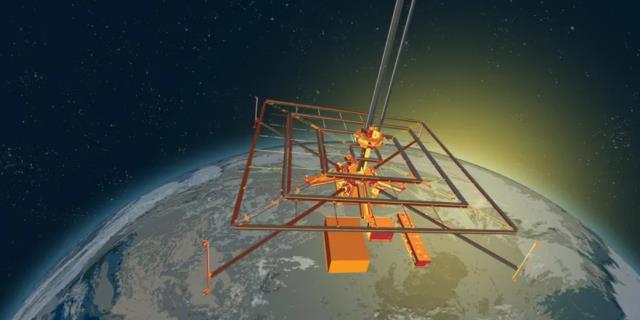

100年來,人們一直夢想著將大量的太陽能電池板送入太空,并將能量發射到地球上。與地面上的間歇性可再生能源不同,這些軌道面板將始終沐浴在明亮的陽光下,并有可能提供持續的電力供應。

如今,世界航天科技強國正在這一領域展開激烈競爭。

美國加州理工學院的太空太陽能演示器已于今年1月3日發射

01太空光伏電站實驗,美國人邁出重要一步

只要工程師們談論從太空中向地球發射太陽能,他們就很容易被警告說,這個想法不太可能很快成為現實。在此之前,軌道太陽能發電場的故事已經流傳了幾十年。

現在,由于光伏組件轉化效率不斷提升、成本不斷下降,以及向太空發射的成本也不斷下降,這種想法開始成為可能。

今年1月3日以來,在我們頭頂約525公里的太陽同步軌道上,出現了一顆名為太空太陽能演示者一號(簡稱SSPD-1)的小型實驗衛星。它由加州理工學院的一個團隊設計和建造,由加州房地產開發商唐納德·布倫(Donald Bren)的捐款資助,并于今年1月3日與其他113個小型有效載荷一起,在SpaceX Falcon 9火箭上發射。

加州理工學院電氣工程教授、同時也是空間太陽能項目SSPD-1項目的聯合主任Ali Hajimiri介紹:“據我所知,這將是太空中實際電力傳輸的首次演示,無線電力傳輸。”如果一切順利,他們將花費至少五到六個月的時間來測試未來太空中可能的太陽能站的原型組件。

或許有人會認為50公斤重的SSPD-1不過是一個新的失敗者,但的確有越來越多的工程師和政策制定者,開始認真對待太空太陽能。

歐洲航空航天公司空中客車公司一直在地面測試自己的技術,中國、日本、韓國和美國的政府機構都開展了小型項目。英國工程咨詢公司弗雷澤-納什(Frazer-Nash)在2021年提交給英國政府的一份報告中表示:“最近的技術和概念進步,使這個概念既可行又具有經濟競爭力。

從事該技術的工程師表示,微波功率傳輸將是安全的,不像電離輻射,電離輻射對人或路徑上的其他事物有危害。

02中國的“逐日行動”

2019年1月9日,據《人民日報》報道,命名為“逐日工程”的空間太陽能電站系統項目在西安電子科技大學啟動。

空間太陽能電站可將在太空中收集的太陽能轉換為電能,再以無線能量方式傳回地面,最后轉換成直流電送入普通電網,大大提高太陽能利用率。

權威媒體這樣定義:這是構建國家級高水平科研平臺、發展戰略性新興產業的重大研發項目。

早在2014年,逐日行動項目負責人段寶巖院士提出了一種“基于球面線聚焦原理的聚光方案——OMEGA創新空間太陽能電站方案”。這個方案相較美國最新的ALPHA方案,在系統質量相同的情況下,發電能力可提高24%,已作為我國未來建設空間太陽能電站的備選方案。

與地面太陽能相比,太空太陽能具有照射時間長、利用效率高、能流密度大、持續穩定、不受晝夜和氣候影響等優點。

如果在地球靜止軌道上部署一條寬度為1000米的太陽能光伏電池陣環帶,假定其轉換效率為100%,那么它在一年中接收到的太陽輻射通量,約等于目前地球上已知可開采石油儲量所包含的能量總和。

段寶巖,中國工程院院士,西安電子科技大學教授,國家973首席科學家,全國天線產業聯盟主席,曾主持國家九大科技基礎設施之一——500米口徑球面射電望遠鏡(FAST)的總體設計,兼任錢學森空間技術實驗室“空間太陽能電站領域首席科學家”。

四年過去,逐日行動進展如何呢?

趕碳號注意到,去年6月5日,該團隊的世界首個全鏈路全系統的空間太陽能電站地面驗證系統順利通過專家組驗收。這一驗證系統突破并驗證了高效率聚光與光電轉換、微波轉換、微波發射與波形優化、微波波束指向測量與控制、微波接收與整流、靈巧機械結構設計等多項關鍵技術。

“逐日工程”空間太陽能電站地面驗證系統位于西電南校區,其支撐塔為75m高的鋼結構。

驗證系統主要包括五大子系統:歐米伽聚光與光電轉換、電力傳輸與管理、射頻發射天線、接收與整流天線、控制與測量。其工作原理,首先是根據太陽高度角確定聚光鏡需要傾斜的角度,在接收到聚光鏡反射的太陽光后,位于聚光鏡中心的光伏電池陣,將其轉化為直流電能。隨后,通過電源管理模塊,四個聚光系統轉換得到的電能匯聚到中間發射天線,經過振蕩器和放大器等模塊,電能被進一步轉化為微波,利用無線傳輸的形式發射到接收天線。最后,接收天線將微波整流再次轉換成直流電,供給負載。

12下一頁>