盡管漢能的風(fēng)格保持一貫高調(diào),但是近期的行為仍然與漢能薄膜的私有化回A股不無關(guān)系。

10月23日,漢能移動(dòng)能源控股集團(tuán)有限公司公告稱,決定對(duì)持有漢能薄膜發(fā)電集團(tuán)有限公司股票的所有投資人發(fā)出私有化要約,私有化之后公司擬在國(guó)內(nèi)A股上市。

另據(jù)港交所公告,港交所接香港證監(jiān)會(huì)指令,于2015年7月15日即時(shí)停止?jié)h能薄膜發(fā)電集團(tuán)有限公司股份買賣。港交所發(fā)言人于2018年10月23日表示,確認(rèn)漢能薄膜發(fā)電適用港交所新修訂的《上市規(guī)則》。漢能薄膜發(fā)電也公告稱,由于在上市規(guī)則修訂除牌架構(gòu)生效日期(2018年8月1日)之時(shí),公司股份停牌已經(jīng)超過十二個(gè)月,倘若股份自生效日期起再連續(xù)十二個(gè)月繼續(xù)停牌,按照規(guī)定港交所將取消公司的上市地位。

一方面漢能薄膜的退市風(fēng)險(xiǎn)加大;另一方面分眾傳媒、三六零等私有化回歸A股后出現(xiàn)了巨額回報(bào)。漢能薄膜此時(shí)私有化回歸A股既是無奈的結(jié)果,也是利益最大化的選擇,只是,漢能薄膜回歸A股,尚有重重困難,還須過了以下“五關(guān)”。

第一關(guān):行業(yè)景氣度下滑關(guān)

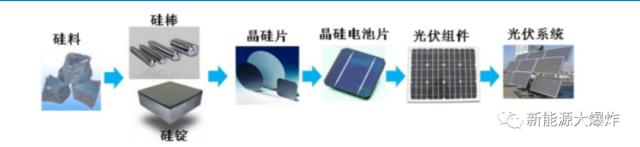

光伏發(fā)電,作為適用范圍最廣的新能源產(chǎn)業(yè),在發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)大面積推廣實(shí)施,在中國(guó)也一直受到政策的扶持。不過光伏發(fā)電的發(fā)展始終存在兩個(gè)難題:一是光伏發(fā)電成本高昂,必須依靠政府補(bǔ)貼支持;二是國(guó)內(nèi)缺乏核心技術(shù),導(dǎo)致中國(guó)在光伏發(fā)電領(lǐng)域的技術(shù)和應(yīng)用只是處于世界的下游水平,光伏發(fā)電的成本較高。

隨著中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,光伏產(chǎn)業(yè)的景氣度卻大幅下滑,某些產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩、企業(yè)普遍經(jīng)營(yíng)困難等問題,國(guó)家的扶持力度也逐漸下降。今年國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)家能源局聯(lián)合出臺(tái)了“531新政”,降低了光伏發(fā)電的補(bǔ)貼,雖然未直接觸及到薄膜太陽能電池,但是卻導(dǎo)致整個(gè)光伏發(fā)電領(lǐng)域的融資和上市變得更加困難。另外,受技術(shù)方面的制約,薄膜電池的使用成本過高。據(jù)媒體計(jì)算,消費(fèi)者如果購(gòu)買安裝漢能所力推的漢瓦,消費(fèi)者的收益主要來自電費(fèi)補(bǔ)貼,按照北京市場(chǎng)綜合收益計(jì)算,在不維修、不補(bǔ)貼下滑、轉(zhuǎn)化率不降低情況下,需要近12年才能收回成本,顯然并不劃算。

更重要的是光伏行業(yè)發(fā)展存在瓶頸。光伏發(fā)電受到天氣的限制,在儲(chǔ)能技術(shù)解決之前,不可能成為主要供應(yīng)能源,即便是光伏產(chǎn)業(yè)使用較廣泛的歐盟,預(yù)計(jì)到2020年太陽能光伏發(fā)電也僅占?xì)W盟總發(fā)電量的12%。而行業(yè)發(fā)展前景會(huì)直接影響漢能在A股上市。

第二關(guān):關(guān)聯(lián)交易背后的誠(chéng)信關(guān)

漢能薄膜存在大量關(guān)聯(lián)交易,而關(guān)聯(lián)交易的背后則很可能是財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)問題。漢能停牌前的2014年,漢能薄膜發(fā)電的關(guān)聯(lián)交易達(dá)到60%——漢能薄膜發(fā)電的母公司和上市公司以及子公司三方之間長(zhǎng)期存在頻繁巨額的零件及成品的交叉式關(guān)聯(lián)交易;另外,公司的應(yīng)收賬款中,相當(dāng)數(shù)量為母公司占有。

這種關(guān)聯(lián)交易自然引來了渾水機(jī)構(gòu)的關(guān)注與做空,也遭到了香港證監(jiān)局的立案調(diào)查。此后漢能薄膜主動(dòng)清理了關(guān)聯(lián)交易,由此導(dǎo)致的后果是收入與利潤(rùn)大幅下降,“脫水”后的漢能薄膜發(fā)電上市公司收入從2014年的76億元人民幣驟降至2015年的30億元,凈利潤(rùn)從盈利26億元變成虧損102億元。2018年漢能薄膜發(fā)電的業(yè)績(jī)大幅回升,但同時(shí)其關(guān)聯(lián)交易也大幅回升,只不過其流程更加復(fù)雜和隱蔽。在業(yè)績(jī)回升過程中,今年公司整體的毛利潤(rùn)率大幅度上升至59.8%,不得不令人懷疑財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性。

第三關(guān):控股權(quán)之迷局關(guān)

漢能薄膜發(fā)電上市公司的控股權(quán)問題一直被市場(chǎng)詬病,市場(chǎng)懷疑李河君通過股權(quán)代持控制了遠(yuǎn)超過其公開的持股比例的股份,以此來掩蓋其關(guān)聯(lián)交易。在漢能薄膜停牌前的兩年中,曾遭遇渾水機(jī)構(gòu)三次做空,但在首次做空中其股價(jià)卻逆勢(shì)上漲。根據(jù)彭博社的分析,李河君通過自己積極的購(gòu)買活動(dòng)實(shí)現(xiàn)了股價(jià)上漲,通過不斷購(gòu)買更多的股票使自己的賬面財(cái)富越積越多。在市場(chǎng)對(duì)其估值和營(yíng)收的質(zhì)疑聲中,其股價(jià)猛漲了數(shù)倍。不過,資金鏈的斷裂最終導(dǎo)致漢能薄膜發(fā)電的股價(jià)崩潰, 2015年5月20日,短短20多分鐘的時(shí)間內(nèi)股價(jià)暴跌46%,隨后香港證監(jiān)會(huì)強(qiáng)令漢能薄膜發(fā)電停牌并對(duì)該公司啟動(dòng)立案調(diào)查,該股停牌至今。控股權(quán)的不清不楚成為漢能回歸A股的一大障礙。

第四關(guān):A股IPO核準(zhǔn)關(guān)

近兩年滬深A(yù)股進(jìn)入熊市,股市的低迷自然影響到了IPO的融資規(guī)模,尤其是新股上市后沖高回落,目前有多家近兩年上市的次新股跌破發(fā)行價(jià)。另外,雖然滬深A(yù)股的估值高于港股,但是IPO的難度也高于港股,關(guān)于收入及利潤(rùn)的硬約束是次要的,重要的是在核準(zhǔn)制下監(jiān)管層對(duì)上市標(biāo)準(zhǔn)的把握。由于主營(yíng)業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)實(shí)體在內(nèi)地,在跨境執(zhí)法權(quán)受限的情況下,香港證監(jiān)會(huì)很難真正對(duì)其實(shí)施非常有效的徹底調(diào)查,因此香港證監(jiān)會(huì)對(duì)漢能薄膜發(fā)電的調(diào)查至今未有結(jié)果。如果漢能薄膜發(fā)電私有化退市,香港證監(jiān)會(huì)很可能會(huì)終止對(duì)漢能及李河君的調(diào)查,也令香港證監(jiān)會(huì)擺脫了尷尬局面,但是港股問題未明確,中國(guó)證監(jiān)會(huì)又怎能接受漢能薄膜發(fā)電的IPO。如果漢能回A是為了“脫罪”,A股也不會(huì)為此成為背鍋俠。

第五關(guān):資金關(guān)

俗話說一文錢難倒英雄漢,私有化需要巨資,而A股IPO融資規(guī)模會(huì)明顯偏低。漢能私有化的方案,就港交所的規(guī)則而言,明顯有利于投資者,因此私有化要約很容易實(shí)現(xiàn),最大的難度反而在資金面。

漢能薄膜發(fā)電以每股不低于5港元進(jìn)行要約私有化,若以2018年中期財(cái)報(bào)的信息計(jì)算,李河君直接及間接合計(jì)持有上市公司73.96%的股份,私有化其余股份需要548億港幣。雖然不知道李河君的實(shí)際持股,但是這并不重要,因?yàn)闈h能已經(jīng)出現(xiàn)資金緊張,倘若隨后不能迅速在A股上市,難以支付過橋資金的利率,則資金鏈的崩斷幾乎無可避免。但是以目前滬深A(yù)股的現(xiàn)狀,新股發(fā)行的市盈率基本控制在23倍之下;以漢能薄膜2017年利潤(rùn)2.6億港幣計(jì)算,合理市值僅60億元;以2018年上半年實(shí)現(xiàn)73.3億港幣計(jì)算,合理市值3371億港幣,發(fā)行募資可以達(dá)到500億港幣。只是上半年暴增30倍的利潤(rùn)、59.8%的毛利率,能得到A股發(fā)審委的認(rèn)可嗎?更何況滬深A(yù)股的發(fā)行上市周期可能長(zhǎng)達(dá)2至3年,漢能薄膜的高利潤(rùn)率能持續(xù)到上市那一刻嗎?

七月初,網(wǎng)傳漢能集團(tuán)要求員工購(gòu)買非公開定向發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品,最低認(rèn)購(gòu)起步20萬元。在靚麗的報(bào)表下面,漢能薄膜上半年期末現(xiàn)金余額僅有9.97億元人民幣。對(duì)于漢能而言,回歸A股似乎遠(yuǎn)水不解近渴。

漢能薄膜公告欲回歸A股,與其說是利益最大化的選擇,不如說是“醉翁之意不在酒”——退市壓力過大,港交所監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)提升,以回A轉(zhuǎn)移視線。若一定要回A,先過“五關(guān)”再說吧。