11月18日,通威股份宣布旗下通威太陽能成都基地三期項目正式投產、1GW超高效異質結電池項目開工,三期項目的車間總面積超8萬平方米,成為全球光伏行業單體規模最大的高效晶硅電池車間。

在行業低谷時期,通威集團的“逆勢擴產”引人關注。近日,在2018中國光伏行業年度大會暨智慧能源創新論壇上,通威集團副總裁胡榮柱接受了媒體的采訪,他表示,基于對企業自身成本控制和經營管理水平的信心,通威“有底氣”去擴產。

胡榮柱建議政府部門出臺相關措施,降低非技術成本。非技術成本包括土地價格、融資成本、棄光限電等因素

胡榮柱首先談到通威進入光伏行業的初衷,他說:“回顧過去十多年的發展,其實中國光伏發展大的方面和整個全球光伏產業的發展大節奏是吻合的,全球的光伏行業出現過兩次大的低潮,這次531,都是直接與大背景相關。通威和中國的改革開放基本上是同步的,我們的水產一直是全球最大的,通威當時做水產也是在市場局勢下應運而生,如今發展光伏和發展水產也有相似之處。

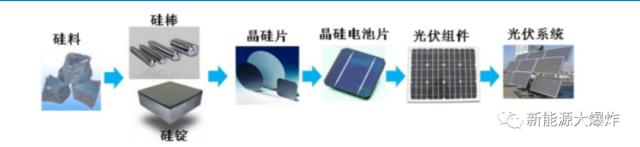

通威不會盲目進入新的領域,但是為什么要大跨度進入光伏?從多晶硅領域切入光伏,并不是看到當時硅料很貴、利潤很高。我們要進入新的領域,首先這個領域值得做,而不是抱有賺一把就走的投機心態,這個領域一定要是藍海產業,未來空間要很大,而光伏行業正是如此。另外,通威有一個基本的底線,即便我新的領域沒做好,也還有水產支柱性業務,才不至于傷筋動骨影響很大。

我們認為能源是關乎國家、社會經濟發展不可或缺的要素,經過重點分析,我們認為,太陽能是一種取之不盡用之不竭的清潔能源,無論是從能源結構轉型還是滿足未來需求,都非常值得去做。我們堅定不移地認為,光伏是未來主流能源。”

胡榮柱表示,基于對光伏行業的看好,通威堅定不移地進入這個產業。現在,雖然遭遇“531”,但基于對企業自身成本控制和經營管理水平的信心,通威依然“有底氣”去擴產,我們在已經在建的擴產項目上仍然堅定不移。

531新政發布后不僅資本市場出現崩盤,光伏行業亦隨之步入低谷,以多晶硅原材料為首的制造環節出現了較大幅度降價,硅片、電池片、組件等產業鏈環節也受到影響,在這樣的局勢下,保持較好的盈利成為各家公司的難題。

通威電池片的非硅成本歷來保持著遠低于行業平均水平的風格。“過去行業也曾出現過跳水的行情,我們依然保持住了盈利,開工率都是100%。隨著新建電池廠的先后投產,將進一步拉動太陽能電池加工成本持續下降,盈利能力和競爭優勢也將進一步增強。”胡榮柱以電池制造端為例介紹說到。

對于眼下行業比較關注的“平價上網”,胡榮柱建議政府部門出臺相關措施,降低非技術成本。非技術成本包括土地價格、融資成本、棄光限電等因素。

他表示:“一些國家和地區已經實現光伏無補貼電價,這些項目很多用的是中國企業生產的產品,甚至連EPC都是中國企業在做。相同的產品,為什么換一個地方就能實現無補貼電價?其中一個重要因素就是非技術成本。”

胡榮柱最后建議,目前來看,怎么樣讓金融機構、投資者對我們有一個清楚的認識,這個是非常重要。