相比石化能源,作為清潔能源的光伏發電在現有能源體系中的市場競爭力明顯偏弱,其可持續發展受到政策、市場、土地、補貼等多重因素制約,加之前期扶持政策執行不徹底、補貼拖欠嚴重等原因,造成行業技術升級不如預期、市場化發展模式還在探索。

短期來看,行業要實現市場化循環發展還較為困難,仍需政策面一定程度的扶持。

政策雙軌導致供求割裂

從實際情況來看,產業政策已明顯滯后于行業發展,市場手段和計劃干預不夠協調,造成光伏經濟價值被多重蝕食。

(1)前端市場經濟,后端計劃經濟,用戶側動力不足

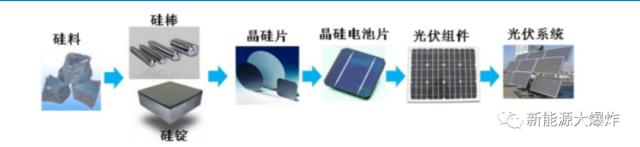

目前,在光伏電站投產以前的整個光伏產業鏈各環節,都已經市場化,如硅材料、電池、組件的生產與銷售、電氣設備材料的采購、電站的設計施工選擇等,完全由市場說了算。

但電站投產后的產品銷量和售價,卻仍由行政核定,供求雙方只能被動執行,完全沒有自由談判權。因此,直白點說,供求雙方只需交往好行政機構,就能實現利益最大化。

(2)扶持政策提前邁入拐點,補貼缺口暫無解決良策

2013年,為應對外部市場“雙反”被動局面,中國政府啟動了度電補貼的產業扶持模式。這一模式具有以下特點:

① 補貼與可再生能源基金掛鉤,解決了錢的來源問題,又沒有增加財政負擔;

② 基金夾在電費里(用電量年年增長、資金來源有保障),由電網公司征收則等于政府為補貼來源背書;

③ 電站建好后集中并網,所發電量按規定電價強制出售給電網公司;

④ 補貼連續20年,收益有保障,又有電站資產抵押,金融機構看不到任何風險;

⑤ 補貼發放由國家能源局、財政部、電網公司之間“三權分立、相互制衡”。

這一制度設計,可以說是非常完美。實踐也證明該制度行之有效,不但連續5年讓中國光伏裝機增長領先世界各國,也讓中國光伏制造業在歐美市場圍堵下仍得以快速壯大,并逼得歐美同行紛紛破產。

不過,任何產業政策都有拐點,一旦拐點出現,很可能就會出現負激勵。

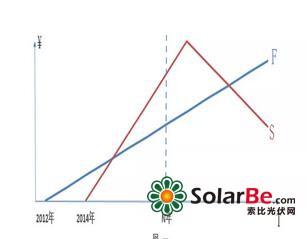

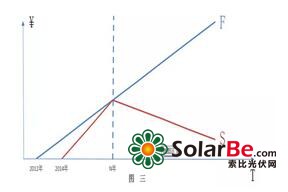

筆者認為,現行光伏產業扶持政策的拐點,可以從“年度可再生能源附加收取總額(光伏部分)”和“年度光伏補貼總額”之間的函數關系來看,其結果可能存在著粗放型增長、極端化增長和高質量增值等三種走向。

圖一:粗放型增長模式

圖二:極端化增長模式

圖三:高質量增值模式

備注:N:新增光伏補貼完全退坡之年;F:年度可再生能源附加收取總額(光伏部分);S:年度光伏補貼總額

在粗放型增長模式下,瘋狂追求數量的增長和規模的疊加,年度裝機規模增長過快,無法保證行業的高質量發展。補貼退坡之年還沒到,年度可再生資源附加收取的總額就已遠遠低于年度光伏補貼總額,補貼需求將快速超出資金供給,造成光伏發電補貼沒法按時支付。

在極端化增長模式下,理想的狀態是裝機規模增長均衡,年度可再生能源附加收取總額的增長速度遠遠大于年度光伏補貼總額的增加,補貼需求小于資金供給,始終有資金結余,補貼隨時可以退坡。但最糟糕的狀態是光伏裝機增幅緩慢或停滯不前,幾乎沒有補貼需求,行業發展不起來,產業扶持政策失效。

而高質量增值模式中,在保持一定速度增長的同時,還能兼顧高質量,裝機規模增長可控,行業良性發展。年度可再生能源附加收取總額的增長速度與年度光伏補貼總額的增加的函數關系能隨時調控,補貼需求適度大于資金供給,恰好在補貼退坡之年,實現補貼與資金需求平衡,但始終不會出現補貼拖欠。

中國光伏的度電補貼制度在前期對產業的促進作用非常明顯,但后期卻產生了嚴重的路徑依賴,行政干預之手沒能及時退出,也沒有壯士斷腕式的及時調整,導致拐點提前,出現粗放型增長的情況,使得裝機規模增長嚴重超預期,并產生巨額補貼缺口和帶來以下一些列并發癥:

光伏經濟發展極度失衡。

出現電價和光照都好的光伏高地,以及電價和光照都差的光伏洼地。前者如山東、冀南、蘇北等地區,資源爭奪導致土地和電網資源不堪重負。后者如貴州、重慶、川東等地,尚能享受一定程度的光伏經濟紅利。

補貼在電站投資收益中比值過高。

補貼比值過高以及拖欠,嚴重影響了電站投資企業的營收和現金流。其中,又由于地面電站的情況好于分布式、全額上網模式好于自發自用模式,導致兩種應用模式發展失衡,致使補貼拖欠進一步惡化。

補貼支付流程設計僵化。

致使補貼資金和數據在能源、財政和電網等部門之間空轉,電站投資企業苦不堪言。

補貼資金來源設計前瞻性較弱。

可再生能源基金放在電費中,但征收不足,年度基金總額有限,已不能滿足現有存量光伏電站和風電站所需補貼,更別說每年的增量。

政策調整幅度太大。

“531”政策調整,造成一些遺留問題和爛尾項目,這些成本如何消化、矛盾如何化解,至今沒有突破口。

客觀來看,現行光伏產業補貼制度有成為一種科舉制度的趨勢,在規模和成本的目標指揮棒下追求補貼利益的最大化。所有企業都去猜測政策會出什么題目、標準答案是什么,走捷徑中標項目或拿到規模指標,成為整個行業追求的終極目標。

更可悲的是,以創新名義備受推崇的領跑者計劃,還在繼續強化這種科舉制路徑。

寒冬已然凌冽。補貼資金缺口越來越大,且尚無解決良策,隨著金融和社會資本逐漸退出,市場主體將急劇減少,一些被拖欠補貼的電站企業很可能將無法度過這個冬天。

(3)產、銷、用多方失衡

上游制造端已經完全市場化,進入和出清完全由市場自行調節,但下游市場需求端——電站的投資,則仍受計劃主導,通過年度建設規模指標、土地資源、環境審批、并網容量等進行管控。

也就是說,供給側產能以市場化方式不斷擴張,但需求側卻面對并不確定的計劃管控,市場手段和計劃干預并行,造成產業鏈被強制割裂。

與此同時,在政策調控和規劃布局上,過度重視一些難以在全行業復制推廣的區域項目和重點項目,也在一定程度上制約了終端應用市場的創新和繁榮。

實際結果來看,一些領跑者基地項目和特批能源基地項目,不僅土地和接入落實不了,環評也過不去,不少項目建成很久都不能并網,還出現了類似山東微山湖漁光互補電站等走捷徑和打插邊球的違建項目,最終被強制拆卸,造成極大投資浪費。

這類只見投入不見效益、重裝機輕管理的現象,不僅僅是個案。

生產與需求逆向分布,影響光伏經濟價值最大化

我國能源出力、負荷特點與現行大電網耦合性太弱,光伏能源的出現讓能源生產與需求逆向分布的矛盾更尖銳。

現行光伏經濟的商業模式與國情呈負相關關系,光伏出力中心與能耗負荷中心在時空上的雙重背離,加劇了能源供求的結構性失衡,容易導致發電、輸配、用電、監管等利益攸關各方的不滿。

時間上的背離,導致光伏價值最優部分發電量難以實現經濟利益最大化。

光伏出力集中在白天11-14點之間,這個時間段發電量多、發電質量好。但現行電價體制下,該時間段屬于大工業用電的平價時段(0.64元/度,以江蘇省為例),相對于尖峰時段的1.07元/度,平時段電價偏低,度電的經濟性并不強;加上這個時間點又屬于午休時間,工業耗能需求量相對較小,光伏發電的瞬時消納較弱。結果就是在價格和消納方面,光伏發電沒法實現價值最大化。

備注:1.紅線為江蘇省大工業用電峰平谷時段價格及時間端;

2.藍線為光伏發電分時間段出力比值

空間上的背離,遠距離運輸受制于電網體制,發、供、用難以實時瞬時平衡,光伏發電的供求平衡的價值最大化難以實現。

光伏發電主要裝機在三北區域,而我國能耗負荷中心卻集中于華東、華中、華南區域。為了消納光伏能源,不得不逐年擴大光伏電力在“西電東送”和“北電南供”中的比例,這破壞了區域利益的穩定與平衡,加劇了條條與塊塊之間的矛盾。

電力經濟的最佳閉環是發、供、用實時平衡,度電發出后,及時傳送,瞬時消納掉。光伏發電間歇性、波動性和隨機性的特征,容易出現發、供、用的結構性錯位;加上不具備常規電源性能,電網短路容量大幅下降,系統動態調節能力嚴重不足,這都加劇了全網電力生產與瞬時消納的失衡。(未完待續)