我制作了下圖,注意單位都是人民幣和三年累計的名義增速。

我們可以注意到,電氣機械和器材制造業(yè)的研發(fā)投入居然排在了第二位,

超過了汽車制造業(yè)!

這個產(chǎn)業(yè)究竟包括什么呢,簡單的說,這是和電力的產(chǎn)生,輸送,使用等相關(guān)的產(chǎn)業(yè)。比如發(fā)電設(shè)備機組,各種變壓器,整流器,配電開關(guān),太陽能面板,光纖,電纜,

還有我們手機和電動汽車使用的鋰離子電池,家里的空調(diào),洗衣機,以及電燈,電磁爐,家用電氣廚具炊具等等。

當然,從這個產(chǎn)業(yè)里面,我們可以看到很多知名的公司在從事這個行業(yè)。

比如國外的ABB,西門子,施耐德,松下,三菱等等。

我們可以看到,在電氣機械和器材制造業(yè)這個領(lǐng)域,國內(nèi)總體已經(jīng)比較強了,比如和電網(wǎng)建設(shè)相關(guān)的各種發(fā)電機組,各種輸配電設(shè)備,太陽能面板,光纖,電纜等等,國產(chǎn)化進度都非常快,而且實現(xiàn)了大量出口。

像光纖光纜領(lǐng)域,2017年中國已經(jīng)形成了多家百億人民幣級別的大企業(yè)

從2017年企業(yè)總體營業(yè)收入為例,

中天科技達到271.01億元;

亨通光電營收254億元,烽火通信總體營收211億元。

長飛光纖營業(yè)收入103.66億元。

當然了,如果單看光纖光纜的收入的話,

長飛在2017年排名中國第一,亨通中國第二,烽火通信中國第三。

但是從全球范圍來看,中國企業(yè)還達不到最強的地步。

2017年的全球十大光纖光纜公司,雖然中國占了五家,

但是全球老大仍然是美國康寧公司,另外日本的古河電工也排在世界第四,住友電工世界第八,藤倉世界第十,另外還有意大利普睿司曼 世界第七,而且技術(shù)含量很高的海底光纜,我國企業(yè)的份額就不高。

另外在技術(shù)上,根據(jù)中國發(fā)布的《中國光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖(2018-2022年)》

提出到2022年,中國光纖光纜的發(fā)展方向是“超低衰減”,同時要實現(xiàn)超低衰減光纖光纜的全產(chǎn)業(yè)鏈條,但是目前幾個主要產(chǎn)品:硅鍺料,光纖預(yù)制棒,光纖涂料,光纖光纜。

除了光纖光纜,以及難度很高的光纖預(yù)制棒技術(shù)被中國公司陸續(xù)攻克并且實現(xiàn)較高份額以外,高純度的硅鍺料,高性能的幫助實現(xiàn)超低衰減的光纖涂料等,我國還同樣大量依賴進口。

不過這也是中國公司的發(fā)展方向。

其他很多方面都是類似的,比如電力的發(fā)電,輸電,配電設(shè)備等,

中國也形成了一大批世界知名的公司,例如上海電氣,哈爾濱電氣,東方電氣,西電集團,特變電工,許繼電氣,正泰,德力西,大全等等。對應(yīng)于國外的通用電氣,施耐德,西門子,ABB等等。

但是明顯技術(shù)水平上總是還是差了一截。

其他例如發(fā)電設(shè)備(火力,水力,核電),早在2013年中國就占據(jù)了全球60%的產(chǎn)量,尤其是火力發(fā)電設(shè)備和水力發(fā)電設(shè)備,到現(xiàn)在已經(jīng)不只是市場份額全球領(lǐng)先,在技術(shù)上也趕上了世界先進水平。在核電領(lǐng)域也在奮力追趕。

多說一句,中國“系統(tǒng)強,部件弱”的態(tài)勢目前幾乎是貫穿于各個產(chǎn)業(yè),

但是實際上,隨著這些年的技術(shù)和管理進步,雖然慢于系統(tǒng)的發(fā)展,但是國產(chǎn)元器件也在逐漸趕上來,只是很多人,包括我們自己也還有疑慮,究竟國產(chǎn)器件行不行?

我之前做項目的時候,就能發(fā)現(xiàn),即使國外客戶認同中國的系統(tǒng),

但是在部件領(lǐng)域,對中國品牌的認可度還比較低,我已經(jīng)不止一次遇到客戶要求指定某個部件用歐洲品牌。

不過當客戶沒有指定的時候,我們就一律使用中國品牌器件出貨,產(chǎn)品在客戶的使用環(huán)境中逐漸經(jīng)受了數(shù)年的檢驗之后,客戶對中國品牌電氣器件的信任就建立起來了。

每當客戶質(zhì)疑中國產(chǎn)元器件不行的時候,我就把在歐洲其他客戶使用的例子搬出來,說你看都已經(jīng)用了好幾年了,總會有客戶被說服。

很多人在做項目的時候,一遇到國外客戶指定某個元器件品牌,一般就服從了,因為不想丟了項目,但是我是盡量說服客戶用國產(chǎn)元器件,至少我認為國產(chǎn)元器件在很多領(lǐng)域已經(jīng)堪用,跟隨中國的各種系統(tǒng)設(shè)備在不知不覺中大量出口。這里面有一個信任和機會的問題。

實際上按照我的經(jīng)驗,只要你能真的講出用中國產(chǎn)元器件有什么好處,國外客戶一般是持有開放的態(tài)度,畢竟在商言商。

當然總體而言,在技術(shù)上和國外知名品牌仍然有差距。

除了“系統(tǒng)強,部件弱”之外,還存在“份額高,技術(shù)一般”的情況,

電氣機械和器材制造業(yè)幾乎所有的子行業(yè)都是類似的情形,

比如電動汽車使用的鋰離子電池,2017年寧德時代和比亞迪已經(jīng)到全球前三了,

寧德時代出貨量還是世界第一,比亞迪世界第三。

全球前十有七家是中國公司,

但是在技術(shù)上,仍然和日本的松下,韓國的三星SDI和LG化學(xué)存在差距。

空調(diào),洗衣機等等都是類似,中國公司在份額上已經(jīng)很高,但是在高端化,品牌化方面還有欠缺。

也就是說,中國公司的份額高,是因為占據(jù)了最大頭的中端領(lǐng)域,高端的份額還是很小。

當然還有一個原因,

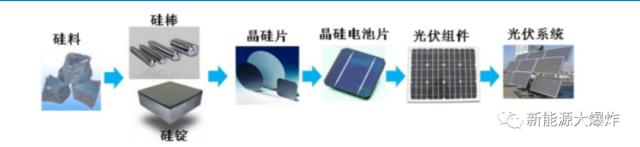

一些以前曾經(jīng)很高端的產(chǎn)業(yè),現(xiàn)在因為中國的進入,已經(jīng)被完全白菜化,

最為典型的就是太陽能產(chǎn)業(yè),從上游的硅料,硅片,到電池片,電池面板全部國產(chǎn)化,各個環(huán)節(jié)全球份額都超過了50%,并且在技術(shù)上和國外的差距已經(jīng)抹平,

發(fā)達國家的光伏產(chǎn)業(yè)公司紛紛倒閉,例如可以看成是中國晶硅光伏技術(shù)來源的澳大利亞,尚德的創(chuàng)始人就是新南威爾士大學(xué)畢業(yè),老師是國際太陽能電池權(quán)威馬丁格林教授。

施正榮2000年在中國創(chuàng)立尚德太陽能,一度還成為了中國首富,可見當年光伏產(chǎn)業(yè)帶給中國的沖擊力。

2010年全球光伏產(chǎn)業(yè)紅火的時候,中國各個光伏大廠全部供不應(yīng)求,歐洲客戶搶著到中國拿產(chǎn)能,中國的光伏企業(yè)銷售員們可以說無比的幸福,躺著拿訂單。一個本科畢業(yè)兩三年的銷售,一個月銷售提成很容易一兩萬人民幣,年入20萬人民幣以上非常正常。

不過后來補貼逐漸退坡,另外產(chǎn)能暴增,好日子就逐漸過去了。

而到現(xiàn)在,可以說向中國輸出了太陽能技術(shù)的澳大利亞,

本土的太陽能廠家都已經(jīng)破產(chǎn)了,歐洲尤其是德國的主流光伏廠家也基本倒閉。

總體而言,電氣機械和器材制造業(yè)我認為不需要太擔(dān)心,因為中國在該領(lǐng)域已經(jīng)實現(xiàn)了普遍性的技術(shù)突破,同時大量出口世界,全球份額已經(jīng)很高,例如家用空調(diào)格力就是全球老大。

有的技術(shù)上也已經(jīng)全球領(lǐng)先,比如全球最高發(fā)電效率的火力發(fā)電廠,還有我們的特高壓電網(wǎng),全球標準都是我們主導(dǎo)的。但是總體而言欠缺的是高端化,品牌化。

這個領(lǐng)域技術(shù)盲點有,但是并不太多,國外也沒有辦法在該領(lǐng)域卡中國脖子,因為中國基本上都有可用的國產(chǎn)產(chǎn)品可以替代。

另外為什么說不用太擔(dān)心,

該領(lǐng)域從2015-2017年,三年的研發(fā)投入累計增長達到了22.68%,保持了很高的增速。

在前十大研發(fā)投入產(chǎn)業(yè)中,增速排名到了第四位。

這個產(chǎn)業(yè)可以說是中國制造的穩(wěn)定器之一。

我們再來看汽車產(chǎn)業(yè),研發(fā)投入排在中國各行業(yè)第三位

我一直覺得,汽車產(chǎn)業(yè)是我國可以說最大的產(chǎn)業(yè)失誤了,沒有之一。

目前我國搞產(chǎn)業(yè)升級,各個主要領(lǐng)域都進展順利,唯獨汽車這個主戰(zhàn)場進展緩慢。

我國自主品牌乘用車市場份額,從2010年的45.6%,下滑到2017年的43.9%,總體居然還處于下滑的狀態(tài),這還是SUV市場爆發(fā)的結(jié)果,可以說這是極為罕見的情況。

今年第二季度,自主品牌乘用車份額更是下降到了38.2%。

原因呢,主要還是我們搞自主品牌的時間太晚了,人為的自我壓制自主的發(fā)展。

汽車產(chǎn)業(yè)非常有意思,和電子產(chǎn)業(yè)的明顯區(qū)別是:

全球電子產(chǎn)業(yè)的消費電子品牌,總體非常年輕。

現(xiàn)如今的全球消費電子三強:蘋果,三星,華為

年紀最大的三星電子:1969年1月成立

蘋果:1976年成立

華為:1987年成立

其他更年輕的如OPPO, VIVO, 小米等就更不用說了,小米更是2010后。

電子品牌的后來者實現(xiàn)后來居上,沒有汽車產(chǎn)業(yè)那么難,

VIVO品牌是2009年才創(chuàng)立的,到今年才9年。

小米2010年成立,到現(xiàn)在成立才8年,

OPPO品牌是2004年創(chuàng)立的,

華為雖然1987年就成立了,但是真正的下決心開始做消費電子市場,拋棄B2B給運營商定制手機,真正的開始做華為手機品牌是2012年。

汽車產(chǎn)業(yè)就不一樣了,

由于屬于價格更昂貴技術(shù)更復(fù)雜的商品,要被認可需要更長的時間積淀,

韓系被認為是全球發(fā)達國家汽車品牌的底層了,但是實際上現(xiàn)代汽車距今已經(jīng)有51年的歷史了(成立于1967年),屬于“年輕”汽車品牌。

而處于全球汽車頂端的汽車品牌,

寶馬(1916年),奔馳(1885年),奧迪(1909年),豐田(1938年),本田(1946年),日產(chǎn)(1933年),福特(1903年),通用(1908年)等

基本都是80-100年以上的歷史。

比較公認高端的寶馬,奔馳,奧迪,歷史都在100年以上。

因此作為昂貴的大型的復(fù)雜機械,要做出品牌是需要長時間的積淀的,

品牌建設(shè)走在我們前面的韓國人,用了50年的時間,雖然其銷量已經(jīng)進入了全球前五位,但是其汽車品牌形象依然處于最底層,可見時間的重要性。

當然也有例外,那就是特斯拉,2003年成立,僅僅15年現(xiàn)在已經(jīng)被視為高端品牌,但是特斯拉是在電動汽車這條全新的賽道上,雖然也是汽車,但是帶有強烈的電子產(chǎn)品屬性,維度完全不同了,并且特斯拉也是站在美國汽車和電子工業(yè)的肩膀上發(fā)展。

時間是自主品牌最需要的東西,

而長期自我壓制自主品牌,是中國最大的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略失誤之一,

這直接導(dǎo)致了我國自主品牌的“年輕化”,

我國現(xiàn)在的龍頭自主車企的吉利,就是在2001年加入世貿(mào)前一天才拿到汽車“準生證”,

也可以見到世貿(mào)對于中國汽車自主品牌的推動作用。

我們說中國加入世貿(mào)對中國帶來的好處的時候,最喜歡說的是這以后中國出口大發(fā)展,2001年之后,中國出口金額平均每年增長20%以上。

但是我們忽略的是,中國加入世貿(mào)組織,最好的“衍生產(chǎn)品”是中國的自主品牌汽車被徹底松綁了,迎來了大發(fā)展時期,這也是“對外開放能帶來什么好處”的最好案例。

2001年加入世貿(mào)后,自主品牌可以說政策上就松綁了,

奇瑞,吉利等想自己搞汽車的公司都可以公開上場了,要知道加入世貿(mào)的時候,奇瑞即使有地方政府的鼎力支持,也還要掛一個上汽奇瑞的牌子。

后面的自主品牌主要玩家的比亞迪,2005年也進入了汽車領(lǐng)域,如果沒有加入世貿(mào)帶來的大松綁,比亞迪進入汽車領(lǐng)域就不是2005年,而是要大大延后。

中國自主品牌啟動的這一天來的太晚了點,如果早十年,二十年,不是2001年,而是1991年,1981年就大力鼓勵發(fā)展,自主品牌就可以多贏得10年甚至20年的發(fā)展時間,那么今天中國的汽車產(chǎn)業(yè),恐怕又不一樣了。

不做自主品牌,就會直接壓制汽車產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入,尤其是對本土汽車技術(shù)的研發(fā)投入,

我們從數(shù)據(jù)就可以看出來,到了2017年,中國全國對汽車產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入是多少呢?

1164.6億元,僅僅排在第三位。

我們和排在第一位的“計算機,通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”比起來,該產(chǎn)業(yè)2017年的研發(fā)投入達到了2002.8億元,幾乎是汽車產(chǎn)業(yè)的兩倍。

我們再橫向比較一下,2017年12月,歐盟委員會(EU)公布2017年工業(yè)研發(fā)投入(R&D)排行榜,大眾汽車公司研發(fā)投入為136.72億歐元,按照現(xiàn)在6.9的匯率,就是1080億元,和中國全國的汽車研發(fā)投入差不多了。

我們再看看世界其他主流汽車公司的研發(fā)投入,美國通用汽車76.84億歐元

德國戴姆勒75.36億歐元,日本豐田汽車75.00億歐元,美國福特汽車69.25億歐元

這里面較低的福特汽車研發(fā)投入也達到了中國全國的47%,

這里面豐田,通用,戴姆勒的研發(fā)投入都超過了中國全國汽車產(chǎn)業(yè)的50%。

不過多少讓人欣慰的是,有兩個數(shù)據(jù)可以說明中國在這方面在逐漸的扭轉(zhuǎn)局面,

1:在電動汽車新賽道上,中國和西方公司的投入差距大大縮小,

為什么這么說,因為電動汽車發(fā)生了兩個價值份額變化,

一個是價值向電池轉(zhuǎn)移,電池的成本占到了電動汽車的四分之一甚至更高,而電池的研發(fā)投入屬于電氣機械和器材制造業(yè),中國在這方面的投入很大,并不弱。

一個是價值向電子產(chǎn)品轉(zhuǎn)移,電動汽車的“電子化”非常明顯,各種電子設(shè)備,車載軟件的價值占比增大,而中國在電子設(shè)備方面的價值份額和研發(fā)投入都是高于汽車產(chǎn)業(yè)的,而且我們要注意到“計算機,通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”,是我國研發(fā)投入最高的產(chǎn)業(yè)。

也就是說,電動汽車的出現(xiàn),讓汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)生了賽道偏移,

汽車產(chǎn)業(yè)和計算機,通信和其他電子設(shè)備制造業(yè),

以及電氣機械和器材制造業(yè)重合了起來,直接導(dǎo)致中國合并計算的研發(fā)投入大大增加。

2:最近三年中國對汽車產(chǎn)業(yè)的投入增速很高

實際上,2015-2017年中國汽車產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入三年累計增長了28.8%,

是研發(fā)投入排名前15名的產(chǎn)業(yè)中增速最高的。

除了自主品牌頭部企業(yè)上汽,吉利,廣汽等這幾年的快速增長,以及各大車企越來越重視自主品牌之外,各種造車新勢力的涌入也是一個原因。

當然,隱憂是我國汽車產(chǎn)業(yè)在2018年遭受了市場的寒流,

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析,我們就看乘用車:

7月乘用車銷售158.95萬輛,同比下降5.30%

8月乘用車銷售178.99萬輛,同比下降4.55%

9月,乘用車銷售206.05萬輛,同比下降12.04%。

10月,乘用車銷售204.68萬輛,同比下降12.99%。

最近的幾個月,乘用車的銷量都出現(xiàn)了不小的跌幅,已經(jīng)影響到了我國自主品牌頭部企業(yè)的營收增幅,也一定會影響到我國汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入的的增速。

這幾年的房地產(chǎn)貸款增速過高,擠壓了作為大宗消費的汽車的空間,最終也傳導(dǎo)到了汽車的研發(fā)投入增速上面,10月份開始的個稅減稅,看能不能帶來一些積極的影響。

接下來,我國目前研發(fā)投入最高的產(chǎn)業(yè),是計算機,通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

這個產(chǎn)業(yè)在之前的文章里面已經(jīng)寫過很多次了,

我國在系統(tǒng)集成方面,已經(jīng)躋身世界水平,中國設(shè)計出來的智能旗艦手機,創(chuàng)新力越來越強,和蘋果的差距在不斷縮小---從中國和全球市場銷量對比變化就可以很容易看出來。

華為和中興在全球通信設(shè)備市場已經(jīng)占據(jù)了主要份額,西方公司節(jié)節(jié)敗退。

我國在各種外圍結(jié)構(gòu)件和元器件上面,

都已經(jīng)不斷取得突破,攝像頭模組,鏡頭,金屬殼,屏幕,PCB板,F(xiàn)PC柔性印刷線路板,振動馬達,微型麥克風(fēng),微型揚聲器,觸摸屏,天線等等都在不斷獲取份額,呈現(xiàn)全線推進的態(tài)勢。

目前就硬件來說,我國最大的短板就是集成電路和被動元件(電容,電阻,電感)。

集成電路在制造方面,中芯國際在今年取得的進步可以說是突飛猛進,

2018年8月,中芯發(fā)布第二季度的業(yè)績公告:

“我們欣喜地告訴大家,在14nmFinFET技術(shù)開發(fā)上獲得重大進展。

第一代FinFET技術(shù)研發(fā)已進入客戶導(dǎo)入階段。

除了28nm PolySiON和HKC,我們28nm HKC+技術(shù)開發(fā)也已完成。

28nmHKC持續(xù)上量,良率達到業(yè)界水平。我們將繼續(xù)擴展和提升我們的成熟和先進技術(shù)平臺,提供客戶全面有競爭力的服務(wù)。”

這里面的信息其實很明確,那就是28nm的新工藝良率已經(jīng)成熟,同時中芯國際表示其14nmFinFET工藝將在明年上半年量產(chǎn),客戶是來自于手機芯片行業(yè),逐漸追上手機行業(yè)的腳步,這對中芯國際來說也是個重大突破。

總體來說,計算機,通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)不僅在我國是研發(fā)投入最高的產(chǎn)業(yè),2017年達到了2002.8億元,而且三年總計也增長了24.27%,

在研發(fā)投入前十位的產(chǎn)業(yè)中,這個增速僅次于汽車產(chǎn)業(yè),排在第二位。這里面的增長動力,主要是來自于集成電路產(chǎn)業(yè),因此該行業(yè)研發(fā)投入將會在未來保持高增長的態(tài)勢。

對集成電路行業(yè)研發(fā)投入和其他投入的提高,也帶動了從業(yè)人員薪資的增長。今年集成電路芯片設(shè)計公司的2018年校招研發(fā)崗位,待遇相比去年明顯提高。

主要是兩個原因,

一個是對集成電路產(chǎn)業(yè)的大量投入,各種資本涌入進行投資,

最為典型的就是2018年4月阿里全資收購了杭州中天微,現(xiàn)在變成了平頭哥半導(dǎo)體,

以國內(nèi)2015年初才成立的芯片設(shè)計初創(chuàng)公司憶芯科技為例,該公司主要開發(fā)超大規(guī)模企業(yè)級SSD主控芯片,

其研發(fā)人員分布在北京,上海,成都,貴陽等城市,團隊成員90%以上碩士學(xué)歷,主要來自國內(nèi)名校,或來自國際國內(nèi)知名芯片和存儲公司。

2018年校招的碩士生薪資范圍,成都為18.2萬-21萬,北京上海為19.6萬-22.5萬元,均為12%的公積金。

另外一個原因是華為拉高了校招薪資水平,

華為旗下的海思今年大量招聘芯片設(shè)計人才,同時校招待遇大幅提高,還發(fā)了不少SP。華為海思今年給集成電路專業(yè)畢業(yè)生發(fā)了不少年薪25萬以上的offer,直接拉高了行業(yè)的薪資水平。

業(yè)界從華為出來的人,似乎都有給高薪的傳統(tǒng),

例如董事長是華為工程師出身的上海集成電路設(shè)計公司艾為電子,2018年校招開出的碩士應(yīng)屆生薪資就在1.8w以上,高的能到2.2萬。

即使只按照2個月年終獎計算,年薪也在25萬-30萬了。

說句實話,在一個行業(yè)或者一個企業(yè)處于高速發(fā)展的時期,往往會出現(xiàn)薪資倒掛的現(xiàn)象,也就是應(yīng)屆生的薪資比入職了兩三年的員工薪資還高,集成電路設(shè)計今年的校招就是這樣,

我相信一定有不少企業(yè)的入職的往屆畢業(yè)生薪資被今年的校招倒掛,

這很正常,某種意義上這并不是一件壞事。

我國對IT產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入,本來就是各行業(yè)第一位,并且還在保持平均三年增長20%以上的速度,中國的芯片產(chǎn)業(yè),現(xiàn)在需要的只是時間,以目前的發(fā)展速度,

哪怕是再過三年,情況都會跟現(xiàn)在大不一樣。

第四個我們需要重點關(guān)注的是醫(yī)藥制造業(yè)

今年的《我不是藥神》熱映,

國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)和自媒體掀起了一波感謝跨國公司的浪潮,

說電影里說的不對啊,電影在黑跨國藥企啊,

國外藥企在中國賣藥就應(yīng)該賣得貴啊,不然人家收不回成本就不會搞研發(fā)了啊。

而且還出現(xiàn)了很多科學(xué)家是如何攻克各種疑難疾病的文章,這些文章都有意無意的,把全球科學(xué)家們在基礎(chǔ)科學(xué)研究上的付出,都算在了幾家跨國藥企頭上,

我看了好多文章里面提到的科學(xué)家,其實根本就沒有在這些跨國藥企工作,并且有的科學(xué)家,是反對藥企在自己的基礎(chǔ)研究成果的基礎(chǔ)上開發(fā)出的藥物拿來申請專利的。

同時通過說明醫(yī)藥研發(fā)是高額投入,來渲染跨國公司在我國賣高價藥的合理性。

我很想知道那些渲染賣高價藥合理的人,如何看待我國開展的國家談判,利用中國市場的力量要求藥企降價。

2017年4月份,人社部公布了44個談判藥品的名單。人社部介紹,經(jīng)過與相關(guān)企業(yè)的談判,其中36個藥品談判成功,成功率達到81.8%,與2016年平均零售價相比,談判藥品的平均降幅達到44%,最高的達到70%,大部分進口藥品談判后的支付標準低于周邊國際市場價格。

按照這些人的說法,跨國藥企保持高藥價是合理的,

那么我只能慶幸,幸好不是這幫人在臺上,因為開展醫(yī)藥國家談判的前提,即使認為當前的藥價是“不合理的”,所以才需要談判,談判降價后的藥價才是合理的,而不是降價前。

那些認為跨國藥企賣高價藥合理的,建議可以繼續(xù)以談判前的高價格買藥,以避免出現(xiàn)他們擔(dān)心的,“你不花高價買藥,跨國藥企就沒有動力搞研發(fā)”的情況出現(xiàn)。

事實上,跨國藥企在中國賣高價藥,背后的原因和其他行業(yè)的西方跨國公司沒有區(qū)別:

那就是高技術(shù)門檻帶來的市場壟斷,缺乏競爭。

你如果不相信的話,一旦有同樣效果的國產(chǎn)藥上市,他們立即就會降價。

2018年12月的央視,就報道了這樣一個事情,國內(nèi)工程機械的徐工集團,在2016年之前是一直不能生產(chǎn)起重機控制系統(tǒng)的,包括軟件+控制器硬件,而國外供應(yīng)商一直拒絕將最新的控制系統(tǒng)賣給徐工,導(dǎo)致徐工需要做性能升級匹配的時候,受制于控制系統(tǒng)的性能,

同時如果徐工要為某個客戶調(diào)整參數(shù),供應(yīng)商排期要一個月,然后才能派工程師過來,徐工還需要付費。

下圖就是起重機的控制器,國外供應(yīng)商提供的價格是7萬元,當在2012年聽說徐工要開始自研控制系統(tǒng)的時候,立即威脅將價格提高到10萬元,希望中方停止研發(fā)。

徐工的團隊在2016年成功的做出了自研的控制系統(tǒng),一個控制器才3萬元,

而國外的供應(yīng)商也立即降價到4萬元。

全球制藥公司,尤其是跨國藥企的利潤率普遍性很高,我們上財富中文網(wǎng)站的2018年世界五百強看看,蘋果營業(yè)收入2292.34億美元,利潤483.51億美元,利潤率21.09%

我們再看一下美國輝瑞制藥,作為美國最大的制藥企業(yè),營收525.46億美元,利潤218.08億美元,利潤率為41.5%

這是電子行業(yè)標桿企業(yè)對制藥行業(yè)標桿企業(yè),可見制藥業(yè)的利潤之高。

當然你說了,并不是每家藥企的利潤率都像輝瑞這么高,

然而這對手機電子品牌行業(yè)更是這樣,蘋果一家就攫取了大部分利潤,除了蘋果三星華為OV等少數(shù)幾家,一大堆公司都是虧損,

研發(fā)投入高不是賣高價的原因,缺乏競爭的壟斷才是。

華為的研發(fā)投入高不高,每年研發(fā)投入馬上要突破1000億人民幣了,

秒殺全球所有的藥企,沒有任何一家藥企比得過華為。

然而華為的凈利潤率卻只有7%左右,在很多國家,華為不惜全網(wǎng)贈送通信設(shè)備給客戶。

是華為心地善良,不想賣高價嗎?

當然不是,是因為有三星,諾西,愛立信,中興這些競爭對手在啊。

實際上,在華為等中國公司進入這個市場之前,西方公司就是賣高價的,我們應(yīng)該還記得20年前家里裝一部固定電話就要幾百元人民幣初裝費的時代。

我們要記住一個真理:

價格,從來都是市場競爭決定,而不是投入成本決定的,否則這個世界上就不會有虧損的企業(yè)了,競爭是獲取合理價格的最有力武器,所以醫(yī)藥制造國產(chǎn)化對我們?nèi)绱酥匾?/p>

我國的醫(yī)藥制造業(yè),目前還處于很落后的階段,2017年的全行業(yè)研發(fā)投入,僅僅只有543.2億元,排在所有行業(yè)的第八位,甚至低于“黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)”,“專用設(shè)備制造業(yè)”等等傳統(tǒng)的重工業(yè)制造部分。

當然值得欣喜的是,醫(yī)藥制造業(yè)三年研發(fā)投入增速達到了23.04%,在研發(fā)投入超過400億人民幣的十個行業(yè)里面,增速排在第四位。

我國目前已經(jīng)出現(xiàn)了一批年營收超過100億人民幣的醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)。

研發(fā)投入在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位的幾家藥企,

2018 年上半年恒瑞醫(yī)藥累計投入研發(fā)資金 9.95 億元,比上年同期增長27.26%

復(fù)星醫(yī)藥2018年1至9月,研發(fā)費用共計人民幣11.14億元,較去年同期增長59.13%;其中第三季度研發(fā)費用為4.05億元,同比增長69.65%。

上海醫(yī)藥2018年1-9月研發(fā)費用投入7.56億元,同比增長50.31%

其他正大天晴(中國生物制藥),海正藥業(yè),科倫藥業(yè),豪森藥業(yè)等藥企,其研發(fā)增速都很快,并且快于行業(yè)平均水平,可見中國制藥業(yè)在逐漸的走向集中化。

可以看出,復(fù)興醫(yī)藥和恒瑞醫(yī)藥這樣的領(lǐng)頭羊企業(yè),盡管研發(fā)增速很快,但是基數(shù)還處于趕不上跨國公司零頭的水平,也就是說,差距不只是10倍的差距,而是更多。

全球幾大醫(yī)藥巨頭,強生,諾華,輝瑞,羅氏,拜耳,營收都在3000億人民幣以上,研發(fā)投入普遍性的達到四五百億人民幣。

制藥業(yè)是一個很大的產(chǎn)業(yè),而且是一個高薪資高技術(shù)的產(chǎn)業(yè),這個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,能夠給化工,生物,藥學(xué)等各大類的畢業(yè)生帶來更多的高薪機會。

中國目前的高薪機會,高度的集中在互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè),以及以智能手機為核心的電子制造業(yè),

目前正在蓬勃發(fā)展的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),汽車產(chǎn)業(yè),制藥業(yè)等等,都能夠帶來不少高薪就業(yè)機會。

中國對制藥業(yè)的研發(fā)投入,目前是位于所有行業(yè)的第八位,但是其增速顯著的快于第4-7名,因此其很可能在未來成為僅次于電子,電氣,汽車的第四大研發(fā)投入產(chǎn)業(yè)。

第五個我們關(guān)注下化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)

化工制造業(yè),我國其實到現(xiàn)在還很落后,

和前面是電子,汽車,制藥,電氣四個蓬勃發(fā)展,高薪崗位不斷增加的產(chǎn)業(yè)相比,

化工制造業(yè)規(guī)模非常大,但其中很大一部分是屬于傳統(tǒng)的成熟產(chǎn)業(yè)。

該產(chǎn)業(yè)倒是發(fā)展比較穩(wěn)定,2017年全行業(yè)研發(fā)投入為912.5億元,非常的接近汽車產(chǎn)業(yè)的水平,排在所有行業(yè)第四位,三年總共增長了14.85%,增速低于全國平均水平。

2018年7月30日,美國《化學(xué)與工程新聞》雜志(C&EN)公布最新的“全球化工50強”揭榜,德國巴斯夫今年依然世界第一。

當然,今年中國有3家入圍,中國石化世界第3 ,

已經(jīng)被中國化工集團收購的先正達排在第34位,

萬華化學(xué)位列第43位。

相比于去年全球50強只有中石化孤零零一家,今年多了2家,不過還是比較慘淡。

當然,我們可以把全球第六位的臺塑算進來。這樣中國就有4家了。

當然,和其他各種排名一樣,該排名也是因為有的中國企業(yè)并沒有申報和提供數(shù)據(jù),不然中國企業(yè)數(shù)量還會增加。

總體而言,相對于中國的整體速度,該行業(yè)的總體發(fā)展還是相對乏力的。

但是因為這個產(chǎn)業(yè)規(guī)模非常龐大,

所以在里面很多領(lǐng)域,中國公司有極大的產(chǎn)業(yè)升級機會,也能給個人帶來機遇。

以生產(chǎn)MDI,目前國內(nèi)化工屆炙手可熱的萬華化學(xué)為例,該公司這幾年實現(xiàn)了迅猛的發(fā)展,全球份額不斷提升,2017年擁有員工9165人,2017年人均薪酬26.43萬元。

而在3年前的2014年,該公司的員工總數(shù)為7250人,人均薪酬為13.05萬元。

盡管人均薪酬不代表公司員工普遍水平和中位線,但是我們也可以看出,產(chǎn)業(yè)升級帶來的公司薪酬能力的巨大變化,三年實現(xiàn)人均薪酬翻番。

2017年底,萬華化學(xué)雇傭了97名博士,1066名碩士,2137名本科生,4442名大專生和1423名大專以下學(xué)歷的員工,他們可以說都是這幾年萬華化學(xué)發(fā)展的受益者。

我們?nèi)粘=佑|的化工產(chǎn)品,最常見的日用化工品包括化妝品,這個領(lǐng)域其實差距非常大,

而中國公司的增長也是不慍不火,還沒有出現(xiàn)大規(guī)模替代的現(xiàn)象。

以國產(chǎn)化妝品龍頭上海家化為例,2018年上半年營業(yè)收入36.7億元,同比增長9.29%;

上半年的研發(fā)支出僅為0.67億,只占收入1.83%。

當然了,總體而言,國產(chǎn)的份額還是在不斷上升的,

2012-2017年間,本土品牌化妝品在中國市場前20位的品牌的合計市場份額中的比例,從2012 年的 10.8%增長到 2017 年的 20.9%。

我們再以基礎(chǔ)的化工產(chǎn)品乙烯為例,這是石油化工工業(yè)的核心產(chǎn)品,或者說是標志性產(chǎn)品,然而全球乙烯產(chǎn)量最高的國家并不是中國,而是美國,中國是世界第二位,目前我國仍然需要進口乙烯,另外如果加上使用乙烯制作的下游化工產(chǎn)品,實際的需求量更高。

2017年,我國對乙烯的需求量,加上由乙烯制作的主要產(chǎn)品聚乙烯、苯乙烯、乙二醇進口量折算,我國對總需求在大約4000萬噸左右,然而我國2017年乙烯總產(chǎn)量只有1800萬噸左右。

聚乙烯(PE)是由乙烯制作的主要產(chǎn)品,約占我國乙烯總需求的64%。

廣泛的用于塑料薄膜,城市市政工程的塑料管道

你平時用的塑料袋,保鮮膜,你買的零食的包裝袋都包含有聚乙烯材料。

然而2017年我國聚乙烯產(chǎn)量1398.6萬噸,凈進口1155.1萬噸,總計消費2553.7萬噸,

對進口的依賴很高,當然這跟原料也有關(guān)系,化工產(chǎn)品的原來無非是石油,天然氣,煤炭三大項,其中主要來自油和氣,美國油氣資源豐富,成本低廉,這也是其化工工業(yè)強大的原因之一,另外我國也從沙特,阿聯(lián)酋,伊朗,新加坡等國大量進口聚乙烯。

其他還有著名的PX(對二甲苯),這個我相信我國老百姓對這個已經(jīng)很熟悉了,我國也大量依賴進口,同時國內(nèi)的抵制運動,也影響了我國的PX項目開展和產(chǎn)能提升,不得不從國外例如日韓大量進口。

化工產(chǎn)業(yè)和電子,汽車,制藥這些火熱性的產(chǎn)業(yè)不同,

總體而言化工產(chǎn)業(yè)很多都是大量生產(chǎn)的常見產(chǎn)品,技術(shù)也相對成熟,屬于傳統(tǒng)重工業(yè)領(lǐng)域,

化工裝置的資本投入金額非常高,同時化工產(chǎn)品的價格受資源價格影響大,因此總體相對其他產(chǎn)業(yè)來說薪資不高,利潤率不高,

但是里面在很多具體領(lǐng)域,我國有很大的進步空間,尤其是可以直接面向消費者的領(lǐng)域,

比如化妝品,輪胎等等,是可以有較好的利潤空間的。

這個行業(yè)由于資本密集型和高投資的特征,

更多的會依賴國家的布局,會跟隨國家整體實力的進步而進步。。

第六個是專用設(shè)備制造業(yè)和通用設(shè)備制造業(yè)

所謂通用設(shè)備就是能夠給一個以上行業(yè)使用的設(shè)備,

最為典型的就是螺釘,螺母,密封件,彈簧,緊固件,風(fēng)扇,機床,鍋爐,鑄造機器,軸承,齒輪,叉車,工業(yè)機器人等等

當然大家也看出來了,這個行業(yè)除了少數(shù)領(lǐng)域以外,大部分領(lǐng)域是肯定是賺不了大錢的,2017年對該行業(yè)的研發(fā)投入為696.8億元,排在所有行業(yè)的第五位,但是三年增速僅為10.15%.

我們從該行業(yè)的代表公司也可以看出來,規(guī)模最大的就是做汽輪機+燃氣輪機的企業(yè),例如上海電氣,2017年凈利潤也就是26.6億元。

另外就是工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè),也屬于通用設(shè)備制造業(yè),目前也在蓬勃發(fā)展,這也是該行業(yè)的一個很大增長點,代表企業(yè)就是庫卡,埃夫特,匯川技術(shù)等等,應(yīng)該說機器人產(chǎn)業(yè)會誕生一批高薪崗位,

工業(yè)機器人是通用設(shè)備制造業(yè)領(lǐng)域最為耀眼的一個產(chǎn)業(yè),以后的發(fā)展?jié)摿Ψ浅4蟆N以谥暗奈恼吕锩鎸戇^,目前國內(nèi)的知名國產(chǎn)機器人廠家,已經(jīng)能給應(yīng)屆碩士開出年薪20萬人民幣左右的薪資,可見這個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿ΑF渌€有激光器,代表企業(yè)就是大族激光,激光的用途很廣,可以用來打標,也可以用來不同行業(yè)的產(chǎn)品加工等等。

另外就是專用設(shè)備制造業(yè),比如食品加工機械,礦山開采機械之類,

比較受關(guān)注的行業(yè)就是半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備,比如北方華創(chuàng),中微半導(dǎo)體,

還有工程機械公司,例如徐工集團,三一集團,中聯(lián)重科等等

還有就是油氣資源開采專用設(shè)備,這一塊是非常大的市場,

一部陸地石油鉆機加上服務(wù)一起,一套就是過億人民幣的合同價值,這方面中石油是全國的老大企業(yè),2018年1-10月,中石油裝備制造旗下的五家直屬企業(yè),實現(xiàn)銷售收入222.億元人民幣。

還有就是醫(yī)療器械,這也是我國目前比較弱的方向,國內(nèi)器械領(lǐng)域的三巨頭,邁瑞,魚躍,聯(lián)影增速都還不錯。

邁瑞公司2018年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入102.80億元,同比增長23.19%;歸屬于上市公司股東的凈利潤28.97億元,同比增長45.27%;

魚躍醫(yī)療前三季度營收31.8億元,增長18.12%,凈利潤6.28億元,增長19.06%

另外就是例如農(nóng)業(yè)機械制造,目前我國農(nóng)機方面也比較弱勢,需要進口的金額較高。

專用設(shè)備制造業(yè)2017年的研發(fā)投入為636.9億元,三年增長了12.31%,總體來說增長也不快,慢于全國平均水平,這里面的一些細分領(lǐng)域,也會誕生一些高薪的崗位,

比如技術(shù)和利潤都較高的醫(yī)療器械行業(yè),半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)等等。

第七個我們關(guān)注下唯一研發(fā)投入出現(xiàn)下降的產(chǎn)業(yè)

除了六個比較重要而且關(guān)注度高的產(chǎn)業(yè):電子(半導(dǎo)體),電氣,汽車,制藥,化工,專用設(shè)備制造和通用設(shè)備制造之外,

我們值得注意的是,我國研發(fā)投入達到和超過100億人民幣的22個產(chǎn)業(yè)中,

居然有一個產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了研發(fā)投入的下降,而且是22個產(chǎn)業(yè)中唯一出現(xiàn)下降的產(chǎn)業(yè),那就是“鐵路,船舶,航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)”。

當然這個運輸設(shè)備行業(yè),出現(xiàn)研發(fā)投入下降,

一個是鐵路本來已經(jīng)是傳統(tǒng)市場,

曾經(jīng)是增長點的高鐵,技術(shù)和市場已經(jīng)逐漸成熟和飽和,已經(jīng)沒有大幅增長的空間。

中國中車2015年度實現(xiàn)營業(yè)收入2419.13億元,同比增長8.98%;

而到2017年,中車全年營業(yè)收入2110億元,同比下滑8.14%,也就是收入還不及2015年多,研發(fā)投入當然沒有太大增長的空間。

一個是船舶現(xiàn)在中日韓競爭激烈,整個行業(yè)增長乏力,經(jīng)營慘淡,這個大家都知道,研發(fā)投入也沒有太多增長的空間。實際上我國船舶產(chǎn)業(yè)的增長主要靠軍事工業(yè)來拉動,大家都知道我國目前號稱每年下水一個艦隊,大量的軍艦在建中,其實船舶工業(yè)的一個亮點。

運輸設(shè)備最大的增長機會還是來自于航空航天產(chǎn)業(yè),中國商飛目前在日益壯大,根據(jù)央廣網(wǎng)2018年11月16日的消息,中國民用航空局在推進C919飛機型號合格審查工作,中國商飛公司綜合考慮研制進度和取證工作量,希望于2020年底取得C919飛機型號合格證。

第八個,也是最后還有一個值得關(guān)注的是儀器儀表制造業(yè),

我們進口的第三大工業(yè)品就是儀器儀表,2017年總共進口454.6億美元,我國尤其是科研領(lǐng)域,非常依賴從國外進口高端科研設(shè)備,雖然國產(chǎn)儀器儀表近年來發(fā)展非常迅速,但是總體來說差距仍然非常大,例如基本上實驗室的高端科研儀器還是依賴進口。

儀器儀表行業(yè)究竟包括什么呢?

試驗儀器、光學(xué)儀器、醫(yī)療儀器設(shè)備、環(huán)境監(jiān)測儀器儀表、工業(yè)自動化儀表與控制系統(tǒng)等。

而我國在儀器儀表領(lǐng)域的研發(fā)投入目前也非常少,2017年僅僅210.2億元,三年總共才增長了16.2%,這個速度離趕超世界先進水平還早。

在以后相當長的一段時間里面,我們還將面臨從實驗室,科研院所,日常監(jiān)測,工廠等依舊依賴進口的情況。

2017年,中國儀器儀表行業(yè)規(guī)模以上企業(yè) 4622 個,實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入10323 億元,同比增長 10.71%,

我們和進口的454.6億美元一對比,2017年出口為278.1億美元,逆差達到176.5億美元,比起2016年還增加了16.8億美元。

所以說中國的制造業(yè)并不是只有芯片產(chǎn)業(yè)逆差在持續(xù)擴大,儀器儀表產(chǎn)業(yè)也是一樣。

雖然我國也能制造一些高附加值的儀器儀表,例如包括顯微鏡,壓力測量儀表、測距儀、水平儀等商品出口金額較大。

總體而言,我國儀器儀表企業(yè)規(guī)模都還很小,雖然也在不斷整合,但是比較知名的企業(yè),其營收規(guī)模也就是十幾億人民幣,全行業(yè)只有2個公司營收超過了100億人民幣。

隨著工業(yè)自動化在中國制造業(yè)的迅速發(fā)展,對各種儀器儀表的需求還會不斷增加。

同時,我國電力,燃氣和水務(wù)三大領(lǐng)域,由于政府有不斷實現(xiàn)自動化的訴求,

對智能電表,智能氣表(煤改氣),智能水表的需求也在迅速上升,因此我國電子技術(shù)的發(fā)展也多少可以讓儀器儀表產(chǎn)業(yè)受益,像做氣表和水表的金卡智能和新天科技,企業(yè)營收和利潤增幅均達到 40%以上。

另外就是我國非常弱勢的科學(xué)儀器儀表領(lǐng)域,和機床行業(yè)類似,由于外資品牌在市場上非常強勢,我國目前也在依靠軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進科研儀器儀表的國產(chǎn)化。

不過有意思的是,由于2017年中國開始了“環(huán)保風(fēng)暴”,尤其是隨著國家對水、氣、土污染整治不斷力度加強,導(dǎo)致國內(nèi)對環(huán)境監(jiān)測專用儀器的需求增加.

不只是政府機構(gòu)的需求增加,國內(nèi)企業(yè)為了應(yīng)對環(huán)保的壓力,也產(chǎn)生了采購儀器儀表的訴求,同時環(huán)保對減少和降低各類廢棄水,氣,固廢等排放的壓力是不可逆的,國內(nèi)的龍頭企業(yè),例如先河環(huán)保、雪迪龍、聚光科技等,增幅都較快,2017年都大于 20%。

最后一個是傳感器了,這方面我國也很落后,但是我國物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,對于傳感器的要求增加,因此也會出現(xiàn)電子產(chǎn)業(yè)的資本,進入傳感器領(lǐng)域,或者和傳感器領(lǐng)域的國產(chǎn)廠家合作,共同推動國產(chǎn)發(fā)展的情況。

其他行業(yè),本文先不關(guān)注了,或許還可以看下我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能的結(jié)果,

我們都知道,我國在這幾年(2015年底開始)實現(xiàn)大裁員的鋼鐵產(chǎn)業(yè),根據(jù)工信部的數(shù)據(jù),從業(yè)人員在2015年底還有362.7萬人,到2018年5月,從業(yè)人員數(shù)只有226.8萬人,兩年半的時間減少了135.9萬人。

另一方面,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)的研發(fā)投入,也跟隨去產(chǎn)能出現(xiàn)了變化,

2016年全行業(yè)研發(fā)投入為537.7億元,下降了4.2%,而到了2017年,則出現(xiàn)了大幅的增長18.8%,去年我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)也出現(xiàn)了業(yè)績大幅回升。

好了,本文做一個簡單的總結(jié),從研發(fā)投入看我國制造業(yè)的發(fā)展:

1:第一個趨勢是,從研發(fā)投入來看,以后的高薪崗位集中在電子(半導(dǎo)體),汽車,制藥三大產(chǎn)業(yè)里面,尤其是電子(IT)相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

我們都知道程序員是一個普遍的高薪群體,這是過去十幾年中國的一個很顯著的變化,至少幾百萬中國家庭成為了高收入家庭,哪怕是從全球范圍來看,中國的程序員們都是高薪群體。

但是其實我國智能手機為核心的消費電子產(chǎn)業(yè)也是一個高薪產(chǎn)業(yè),雖然無法和互聯(lián)網(wǎng)相比。

本科畢業(yè)生在華為,OPPO, VIVO,小米這樣的公司工作五年以上,拿年薪50萬以上并不困難。早在五六年前,深圳有的中小型手機方案公司,就能夠做到十幾個人的銷售團隊年終獎三百萬人民幣。華強北也是一個大量造富的地方,在華強北很多創(chuàng)業(yè)的老板,可以說學(xué)歷和能力并不高,但是因為敢闖敢拼,造就了不少高收入者,當老板的80后,90后,手下雇傭了幾個人甚至十幾個人,幾十個人的各種小公司在華強北比比皆是。

電子產(chǎn)業(yè)在系統(tǒng)之后,

核心零部件將是下一個高薪崗位方向,其中最主要的就是半導(dǎo)體器件,另外還有顯示面板,攝像頭(鏡頭)等等。

以顯示面板為例,全國目前在不停的建廠,對工藝人才的需求在不斷增加,雖然總體而言,顯示面板產(chǎn)業(yè)離高薪還有距離,但是由于產(chǎn)業(yè)的廣闊性,也會產(chǎn)生大量高薪崗位。

我國各大面板企業(yè),從京東方到華星光電,由于本土技術(shù)人才的缺失,大量雇傭韓國和臺灣的工程師和主管,雇傭人數(shù)動輒數(shù)百人甚至上千人,臺大教授甚至說“華星光電就是臺灣人培養(yǎng)起來的”,支付的薪酬也非常給力,實際上你如果不能給出幾十萬甚至百萬人民幣的年薪,根本沒有辦法吸引來自韓國和臺灣的顯示面板行業(yè)的人才。

而本土的人才卻相對工資較低,這種現(xiàn)象是技術(shù)能力缺失的結(jié)果。

制藥產(chǎn)業(yè)雖然目前的研發(fā)投入僅僅排在所有行業(yè)第8位,但是以起增速來看,逐漸進入前四位是可以預(yù)期的。制藥產(chǎn)業(yè)也是美國的核心產(chǎn)業(yè)之一。

在電子,汽車,制藥三大產(chǎn)業(yè)之外,

電氣機械和器材制造(鋰電池,輸配電設(shè)備,光纖光纜等),

化工產(chǎn)業(yè)(高端化學(xué)品和原料制造,新材料),

通用設(shè)備制造(工業(yè)機器人,激光器,注塑機),

專用設(shè)備制造(醫(yī)療器械,半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備),

鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)(民用客機研發(fā)制造)這五個產(chǎn)業(yè),

也會有一些子領(lǐng)域產(chǎn)生較多的高薪崗位,但是總體而言高薪崗位的數(shù)量或者比例是沒有辦法和以上三個產(chǎn)業(yè)比較的。

當然,電氣行業(yè)可能以后是個例外,因為電氣行業(yè)是以上五個行業(yè)中唯一一個整體全行業(yè)研發(fā)投入三年增加了20%以上的,大大的超過了其他四個,說明該行業(yè)中大部分產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入增長較快,未來也可以期待成為一個次高薪的行業(yè)。

比如鋰電池制造,在深圳有五年工作經(jīng)驗的本科生,到ATL,欣旺達,惠州德賽電池等公司,拿20萬人民幣以上的年薪并不困難。

電子,汽車和制藥業(yè),三年研發(fā)投入增速都在20%以上,必然會帶動行業(yè)薪資增長,

汽車產(chǎn)業(yè)的薪資,現(xiàn)在其實也還不行,這是因為自主品牌發(fā)展不力的結(jié)果,但是隨著該行業(yè)研發(fā)投入逐漸增加,國產(chǎn)逐漸高端化,未來是可以預(yù)期的。

2:中國比較大的落后產(chǎn)業(yè)

我們現(xiàn)在需要大量進口的工業(yè)品,除了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)之外,

還有汽車和零部件,化工產(chǎn)品,儀器儀表,民用航空飛機,制藥和醫(yī)療器械,電子元器件六大項,這些都是我國進口前十位的工業(yè)品。

我們從研發(fā)投入來看,六大項里面

民用航空飛機,制藥業(yè),電子元器件,汽車制造四項增速較快,

化工產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入金額還可以,排在各大產(chǎn)業(yè)第四位,但是增速不快,

儀器儀表產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入較少,2017年才210億人民幣,基數(shù)太小,

而且增速雖然還可以,三年的累計增速為16.2%,低于三年增長20%這個高速平臺,

而我國一年還要進口450多億美元的儀器儀表。

另外再強調(diào)一次我國軍工產(chǎn)業(yè)對落后產(chǎn)業(yè)的拉動作用,

我國目前比較慘淡處于虧損狀態(tài)的機床產(chǎn)業(yè),船舶產(chǎn)業(yè),

軍工牽引的需求成為行業(yè)的一個強心劑,華中數(shù)控參與的換腦工程,就是以沈飛,航天科技等軍工企業(yè)為主,保證國防工業(yè)自主可控。

中國海軍瘋狂的訂購軍艦,也為我國船舶企業(yè)在市場大環(huán)境不好的情況下,提供了穩(wěn)定的利潤來源。

同樣的還有民用航空工業(yè),

由于在軍用飛機和軍用航空發(fā)動機領(lǐng)域的一系列技術(shù)突破,也為以中國商飛為首的民用航空工業(yè)的發(fā)展提供了助力,實際上如果看中國商飛的供應(yīng)商,會發(fā)現(xiàn)各個軍工航空系統(tǒng)企業(yè)赫然在列。

另外還有科研使用的儀器儀表工業(yè)等等,在商用市場追求科研成果而購買外資品牌,

國產(chǎn)科研儀器儀表缺乏足夠市場空間的情況下,軍用需求的拉動也提升了國產(chǎn)科研儀器儀表的技術(shù)水平。

3:以IT電子產(chǎn)業(yè)為核心,各個行業(yè)正在逐漸交叉,方向在逐漸重合。

最為典型的是儀器儀表行業(yè),盡管這是我國的落后產(chǎn)業(yè),

你會發(fā)現(xiàn)儀器儀表在和電子行業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)迅速的交融在一起,

而電子行業(yè)是目前我國研發(fā)投入的優(yōu)勢方向,因此盡管儀器儀表行業(yè)研發(fā)投入慘淡,

但是卻可以因為方向逐漸交叉,從而接受到電子產(chǎn)業(yè)高研發(fā)投入的外溢。

以智能城市概念為例子,國內(nèi)例如華為,中興,小米,海康,阿里,乃至于騰訊等都在搞。

同樣的還有汽車產(chǎn)業(yè),汽車在逐漸從機械產(chǎn)品向智能產(chǎn)品轉(zhuǎn)化,而我國在智能電子產(chǎn)品方向,不管是全球市場份額,還是研發(fā)投入,都明顯比汽車產(chǎn)業(yè)方向更有優(yōu)勢。

因此我國在電動汽車時代,一定會比在燃油汽車時代占據(jù)更高的全球份額。

而且我們值得注意的是,所謂的交叉,其實都是電子產(chǎn)業(yè)和某個產(chǎn)業(yè)交叉,

也就是發(fā)現(xiàn)每個產(chǎn)業(yè)都在逐漸的“電子化”,并且融入到物聯(lián)網(wǎng)當中,互相連接在一起,

這個連接讓原本兩個不相關(guān)的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了交叉。

比如儀器儀表行業(yè)的電表,水表,氣表,原來都是人工抄表,現(xiàn)在智能化之后,成為了物聯(lián)網(wǎng)的一部分,電表,水表和氣表也實現(xiàn)了電子產(chǎn)品化

汽車在電動化和電子化之后,也通過車聯(lián)網(wǎng)融入到了網(wǎng)絡(luò)之中,理論上,你也可以在汽車里面讀取家里電表,水表,氣表的數(shù)據(jù)。

你的汽車,和你家里的水表,原本是兩個不相關(guān)的東西,

他們分屬于汽車產(chǎn)業(yè)和儀器儀表業(yè),因為都實現(xiàn)了電子產(chǎn)品化,而連接在了一起,這就是電子產(chǎn)業(yè)向所有產(chǎn)業(yè)滲透的例子。

這也就解釋了,為什么5G和半導(dǎo)體(芯片)如此的關(guān)鍵,

為什么全球的大公司都在競相投入,為什么美國對中國的5G技術(shù)和集成電路發(fā)展如此忌憚,

因為負責(zé)連接的5G和負責(zé)產(chǎn)品電子化的芯片,是兩個實現(xiàn)各個產(chǎn)業(yè)走向交叉融合的核心技術(shù)。

不同的產(chǎn)業(yè)交叉融合有什么好處?最簡單的,可以實現(xiàn)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)帶動弱勢產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

我國的智能手機產(chǎn)業(yè)就是個例子,華為是全球通信設(shè)備領(lǐng)域的老大,但是我國卻在手機領(lǐng)域非常弱小,市場份額被國外品牌占據(jù),但是其實手機本質(zhì)上也是個通信設(shè)備,

因此在華為在轉(zhuǎn)向做手機之后,技術(shù)上能夠迅速的實現(xiàn)進步并且占領(lǐng)市場,尤其是極容易遭到專利侵權(quán)訴訟的國際市場,這跟其在通信技術(shù)方面的積累是不無關(guān)系的,相比之下,其他國產(chǎn)手機廠家走向國際市場,都需要大量的購買專利,以避免出現(xiàn)被訴訟。

再舉個例子,我們一提起大疆,都知道是搞無人機的,可是誰知道大疆已經(jīng)進入了農(nóng)業(yè)專用設(shè)備的領(lǐng)域呢,大疆開發(fā)的植保無人機和播撒系統(tǒng),都瞄準了農(nóng)業(yè)市場。

再比如國內(nèi)的舜宇光學(xué),我們都知道是國內(nèi)消費電子品牌的供應(yīng)商,但是舜宇光學(xué)把自己在電子產(chǎn)業(yè)獲得的利潤,同時也開辟了顯微鏡這個產(chǎn)業(yè),而顯微鏡是屬于儀器儀表制造業(yè)。

總的來說,電子產(chǎn)業(yè)正在以超出想象的速度向所有產(chǎn)業(yè)滲透。

盡管現(xiàn)在汽車產(chǎn)業(yè)仍然是中流砥柱行業(yè),但是隨著各行各業(yè)的電子化,或者說智能化,

從長期來看,各個國家之間還是IT電子技術(shù)(軟件+硬件)的競爭是核心(注意不是說其他產(chǎn)業(yè)不重要),

其產(chǎn)值將會越來越大,實現(xiàn)在所有產(chǎn)業(yè)中的產(chǎn)值最大化,

目前炙手可熱的5G,半導(dǎo)體,物聯(lián)網(wǎng),人工智能,云計算等,都屬于IT電子產(chǎn)業(yè)。

我們看看美國人的市場估值里面,特斯拉甚至高于福特,通用這樣的美國老牌汽車廠家,顯然特斯拉的強項并不在于機械技術(shù),而是IT電子技術(shù),這也充分的說明了美國人對未來趨勢的判斷。

一句話說,簡單的說,作為普通員工,要想收入還不錯,學(xué)IT是最好的出路。

下一篇文章,我們看看中美的“賽道競速”情況,

我們都知道中國經(jīng)濟總量10年內(nèi)超美國已經(jīng)是全球共識了。那么在最核心的幾個產(chǎn)業(yè)呢?

我們說的超過美國,當然只是滿足于總量的超過,而是要真正的實現(xiàn)中國人的平均水平過的比美國人更好。

這就不得不依賴于產(chǎn)業(yè)的進步,這個下一篇再聊。