一段記憶可以勾起回憶,

喚起人們重拾那些跌落在塵埃中的故事,

收獲發展帶來的感動。

燦爛的陽光下,提灌而來的河水正從引水管道汩汩冒出,流進一個個蓄水池,再分流到一片片土地,讓土地上青蔥的青稞如飲甘露。

這是12月16日,筆者在得榮縣松麥鎮扎頂村見到的生動一幕。該村61歲的村委會主任阿青說:“以往做夢都沒想到山下三四百米的水會‘爬’上山。”

哲學家說:一滴水見太陽;對于得榮群眾來說,是一滴水得幸福;對于得榮縣委、縣政府來說,是一滴水見情懷。

得榮境內有“一江四河”,即金沙江、定曲河、瑪曲河、許曲河和崗曲河,年均總徑流量52.28億立方米。但得榮縣全縣山高谷窄,極高山、高山、半高山占土地總面積的99%,河谷平壩僅占1%左右,峽谷里的水很難被高山利用,轄區嚴重缺水,呈現出“山下水白流,山上土冒煙”的窘況。又由于當地年平均降水量為347.1毫米,而年平均蒸發量卻高達2368.8毫米,蒸發量是降水量的6.8倍,日照時間2097小時/年。因為降水量少、蒸發量大、日照時間長,得榮成為四川最干旱的縣,被人稱為“西南干旱中心”。

“困于水、窮于水”一直困擾著得榮。“吃水用水一直是我們的鬧心事。”阿青說,最嚴重的是1983年,遇到干旱,最耐旱的青杠樹都干死完了,牲畜不敢喂養,人吃水都只有到幾百米的山下去挑,一家一天要拿一個人專門挑水。

△曲雅貢鄉因都壩太陽能光伏提灌站

由于嚴重缺水,得榮大部分山地靠天吃飯,撂荒地四處可見,一些村莊被迫整體搬遷。“由于缺水,我們莊稼的收成全靠老天爺臉色,哪年老天爺給的雨水多,我們就多收點糧食;哪年老天爺一絕情,我們就顆粒無收。”說完以往的困境,阿青話鋒一轉,“不過,現在好了,去年,縣里建了太陽能光伏提灌站,徹底解決了我們用水難問題。”

阿青并不是太陽能光伏提灌工程的首批受惠者。數十年來,“困于水、窮于水”也一直是得榮縣委、縣政府一直在尋求解決的民生問題。

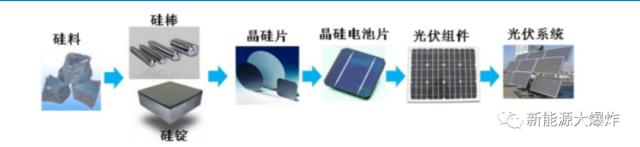

轉變源自光伏水源工程試點工作。光伏水源工程實際上就是太陽能提灌站建設工程。2015年1月,得榮縣第一個太陽能提灌站建設工程在瓦卡鎮子實村開建。工程總投資85萬元,鋪設太陽能電池板150塊,架設管道350米。2015年3月,提灌站竣工投用。投用后,提灌站用太陽能將水從附近的河里提到半山上,且每天提水流量可達180立方米。

△瓦卡鎮子實太陽能提灌站

得榮縣水務局總工程師肖彬介紹,得榮縣編制了《得榮縣2017-2020年水利生態脫貧(太陽能光伏提灌)規劃》,根據該規劃,預計在2020年前,總投資1.56億元,在得榮縣建設56個太陽能光伏提灌站,總裝機10628千瓦,新增、改善灌面2.05萬畝。截止目前,全縣已經成太陽能光伏提灌站8座,日供水總量達到2100立方米。

吃過沒水的苦頭,更懂得有水的珍惜。得榮縣立足實際苦練“蓄、引、提、節”四字訣:實施太陽能提灌+高效節水灌溉,讓廣大群眾接受和了解太陽能光伏提灌技術,同時呼吁全社會提高節水意識,促使全縣用水觀念、農業灌溉模式發生根本性轉變。

源頭有活水、池內有“飽水”、用時重節水,得榮用水難得到基本緩解。

太陽能提灌站改變了得榮群眾的生活。阿青說:“有了水,再加上科學種植,現在農作物收成比以往增收一倍。”

△因都壩葡萄基地滴灌

村民在算“小賬”,得榮縣委書記雷建新在算著“大賬”:得榮縣人均荒山荒地超13畝。如果借助光伏水源工程灌溉,可恢復造林或種植經果林,讓這些山地產生可觀的經濟價值和生態價值。

“窮于水”變成“富于水”,在這條光伏提灌之路上,得榮縣加快了致富奔小康的步伐,為鄉村振興發展提供著源源不斷的動力。