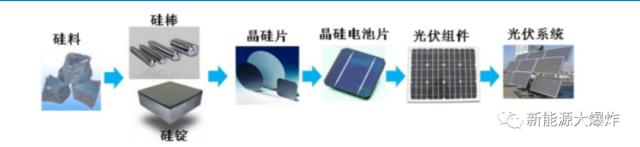

3月19日中午,中環股份發布公告,公司與呼和浩特市人民政府就共同在內蒙古自治區呼和浩特市投資建設“中環五期25GW單晶硅項目”達成合作事宜,并簽訂合作意向書。

2019年以來,光伏行業龍頭融資和擴產消息不斷,特別是在上游的硅材料和硅片環節。參考隆基股份(26.730, -0.48, -1.76%)此前的產能規劃,預計到2020年中,隆基股份將形成45GW的單晶硅片產能。

根據公開信息,中環五期25GW單晶硅項目總投資約90億元,計劃2019年4月中旬開工建設,年內實現試生產,預計到2021年10月全面投產,建成后“中環產業園”單晶硅年產能將超過50GW,占全球單晶硅產能比重接近50%,成為全球最大的高效太陽能(4.310, 0.05, 1.17%)用單晶硅生產基地。也就是說,此次項目較前四期和四期改造項目總量翻倍。

有趣的是,記者發現,該項目還有另一家晶硅龍頭的身影。根據呼和浩特市政府網站信息,2月27日呼和浩特市政府(2019)第5次常務會議審議并原則通過了《中環協鑫五期25GW單晶硅項目合作協議書》。但從3月19日的現場簽約圖片來看,并不見協鑫的字樣出現。

另外,記者從呼和浩特市生態環境局網站上搜索到一個名為“內蒙古中環協鑫光伏材料有限公司可再生能源太陽能電池用單晶硅材料產業化工程五期項目”的項目,總投資91.3億元。

據此推測,該項目正是中環五期25GW單晶硅項目的全稱,而且兩者建設位置大致相同。

對此,記者撥打環評公示中項目負責人的電話試圖確認,但得知記者身份后,對方隨即掛斷電話。針對協鑫在該項目中的角色,記者也咨詢了一位協鑫相關人士,其透露協鑫還是參與該項目的,在項目中占比為30%。

2017年11月2日,內蒙古中環協鑫光伏材料有限公司成立,是由中環股份、內蒙古中環光伏材料有限公司和保利協鑫下屬企業蘇州協鑫合資設立,注冊資本30億人民幣。企查查信息顯示,三者持股比例分別為15%、30%和55%。

據項目報告書介紹,中環協鑫秉承中環股份“全國化產業布局”的發展戰略,致力于在內蒙古呼和浩特市建設超30GW全球領先的單晶硅棒生長基地,到2020年完成中環股份光伏材料生產板塊的全國布局規劃。

根據中環股份的公告,呼和浩特市政府責成所屬國有企業投資8億元參與項目建設。

另外項目報告書透露,項目總投資91.3億元,企業自籌資金66.3億元,貸款25億元。預計達產年平均凈利潤12億元,凈利率16.45%。含建設期的回收投資期8.26年。

近幾年,中環股份緊追隆基擴大產能,在融資上也頗為大手筆。據能見統計,上市以來,中環股份累計完成五次股票增發,累計股權融資101.97億元,且今年1月8日,擬再度定增募資不超50億元,投建集成電路用大硅片項目。在債券融資方面,2007-2019年,公司共計進行11次發行債券,累計募集資金71.3億元。

對于隆基來說,這樣的投資強度也并不輕松。2012年上市以來,截至2018年上半年,隆基股份直接融資金額達到103.15億元。

此外,2018年12月,隆基股份公告稱,公司申請注冊總規模不超過60億元的長期限含權中期票據(即永續債)和短期融資券獲準注冊。同月,隆基股份的配股公開發行證券獲證監會審核通過,根據此前方案將以配股形式募集總額不超過39億元的資金。

除了隆基和中環股份,在上游的硅料和硅片環節,保利協鑫、通威股份(12.410, 0.06, 0.49%)都在加緊擴產步伐,而且單晶投資規模略占上風。

3月20日,集邦咨詢新能源研究中心研究經理施順耀接受記者采訪時表示,目前主要擴產的硅片、硅料廠商都是以既定規劃在執行項目,并非臨時起意。

“中環25GW的擴產項目在2018年就已經著手進行。這次中環加碼投資新增25GW產能,目的也是能夠與主要競爭對手抗衡,更是呼應市場所謂大者恒大的局面,整合各供應鏈。” 施順耀表示。

其中,最明顯的是隆基股份,2月23日隆基股份公告計劃投資在保山年產6GW單晶硅棒建設項目(投資額17.49億元)、麗江年產6GW單晶硅棒建設項目(投資額19.37億元)、楚雄年產10GW單晶硅片建設項目(投資額14.86億元),以及在馬來西亞砂撈越州古晉市投資建設年產1GW單晶電池項目,預計投資額為8.4億元。

對絕大多數光伏制造企業,特別是龍頭而言,擴產和規模化是保持競爭力以及攤薄成本的必由之路,同時設備效能的提升也是降低成本的有效手段。

按照Energy Trend 預計,中國前五大多晶硅廠的新產能估量在2019年第二季連續開出,屆時前五大廠的產能將占全球近70%,且成本更具競爭力。在硅片環節,2019年將由隆基與中環雙龍頭主宰市場,單晶供給鏈也將因此變得更具主導性,有機會拉升全年單晶市場占有率達到6成,扭轉連年來多晶大過單晶的排場,較無市場競爭力的多晶廠商將來也將逐漸被裁減。

施順耀指出,就硅片看,目前市場預估既有硅片產能194GW,包含95GW的單晶與99GW的多晶,新增的25GW產能預計投入增加5-10GW的單晶產能。然而下游電池片也有172GW的產能,包含99GW的單晶與74GW的多晶。

“所以對于市場影響最為明顯就是多晶過剩產能如何解決。隨著今年市場選單晶多于選多晶的情況下,我們預估多晶部分產能或者選擇退場或被淘汰,不論硅片與電池都會有廠商陸續退場。” 施順耀說道。

隨著單晶拉速、DW切速提升、細線化、薄片化等單晶硅片制造技術的持續突破,單晶硅片綜合成本將持續降低,僅2018年一年,粗步估算的單晶市占率就從接近30%增長到逼近50%。從價格看,最近上游的多晶硅料依舊呈現單晶維穩多晶續跌。

隨著單晶的進一步擴產,多晶是否會繼續處于劣勢?

施順耀認為,基本上單多晶是由市場機制決定,并非先前所提的單晶與多晶的路線競爭。單晶有自己的發展路線,有的競爭也是內部競爭;多晶會受到市場的考驗與檢視。若是沒有吸引市場的賣點,最后終究還是要被淘汰,實際上無法將兩種不同的路線一并討論。