導語:當前,在補貼退坡、平價上網加快、工商業電費下調大背景下,作為光伏市場的一支重要力量,戶用光伏市場發展如何?面臨哪些新的挑戰?未來的市場規模和潛力又在哪里?

當前,在補貼退坡、平價上網加快、工商業電費下調大背景下,作為光伏市場的一支重要力量,戶用光伏市場發展如何?面臨哪些新的挑戰?未來的市場規模和潛力又在哪里?

在近日舉行的2019中國工商業與戶用光伏創新論壇上,與會業內人士表示,通過創新技術、創新模式,加快實現戶用光伏與儲能、充電樁、節能、建筑一體化等場景結合,是未來發展趨勢。

市場規模和潛力足夠大

從去年的“531”政策發布至今,光伏行業經歷了近一年的平淡期,戶用光伏作為政策重點支持的光伏行業發展模式之一,也是光伏扶貧的主力軍,發展備受關注。

“受去年“531”政策影響,國內光伏市場急驟降溫,過去11個月戶用光伏市場規模不到500兆瓦。”中國工商業與戶用光伏品牌聯盟秘書長周元預測,今年,在戶用光伏電站的單獨管理、戶用光伏單獨補貼等利好消息下,預計市場規模在3吉瓦左右。

周元表示,最近發布的《關于征求對2019年風電、光伏發電建設管理有關要求的通知(征求意見稿)》中“戶用光伏單獨補貼7.5億元,度電補貼0.18元全年不變”表述,大大提振行業信心。“戶用市場國家單獨補貼估計還會有3-5年。”

“走訪全國多個省份,發現渠道商和經銷商的數量相對于2018年“531”政策之前至少下降了70%。因此,關鍵在于要恢復市場信心,這就得靠政策。”中國工商業與戶用光伏品牌聯盟理事長、天合光能股份有限公司副總裁張兵表示,此次發文,表明政策已經明朗。“未來,補貼額度在戶用光伏方面可能會出現變化,但總體規模呈增長趨勢。”

除了政策支持外,戶用光伏具有諸多優勢。元一能源副總裁孫榕良表示:“戶用光伏電站具有更加多元化的特點,更加接近用戶側并網,因此隨著度電成本的進一步降低,這種模式相對于其他能源形式的競爭優勢將會進一步得到體現。”

張兵還透露:“全國有6000多萬農村家庭的屋頂,打個三折也會有上千萬戶的屋頂,現在一年能做多少?去年做了20多萬戶,前年做了30多萬戶,加起來才60多萬戶的屋頂。未來,假設每年做100萬戶,市場規模和潛力足夠大。”

面臨諸多挑戰

與會專家表示,盡管在政策支持下,戶用光伏仍有較大的上升空間,但是在發展中還存在一些問題。

“用戶信心不足,表現在對產品質量的信心不足。”張兵認為,“2017年、2018年,戶用光伏快速的推進過程中缺乏統一標準、統一規范、專業化隊伍,以及產品質量參差不齊、魚龍混雜,導致裝在用戶屋頂的光伏電站存在問題。同時,這些電站未能得到很好地運維。”

“現在,在補貼退坡、電價不高的情況下,如果不將用戶的利益維護好,戶用光伏就會沒有人去做。”正泰戶用光伏副總經理朱建波也表示,“目前,戶用光伏市場小亂特點明顯,應提高門檻,嚴格制定標準,確保電站是高品質、高規格。同時,做戶用光伏電站的‘管家婆’。戶用光伏電站壽命周期為20年,在這么長的時間中需要維護,這需要有強大維護的運維網絡隊伍以及運維平臺。”

同時,技術創新有待進一步加強,實現提質、降本、增效。“企業要把產品做得更便宜,性價比更高,發電量更高。”陽光電源股份有限公司家庭光伏事業部總裁李琛表示,“核心在于提升系統能力。”

他還表示:“戶用光伏電站要做到美觀性、功能性、智能性統一。比如,建設數字化電站實現全程智能化控制,同時電站應具有較好的防水功能,讓用戶放心。”

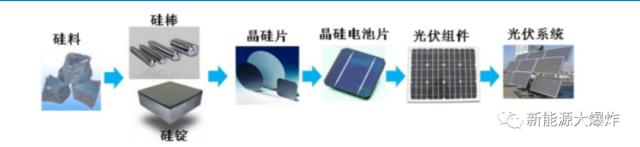

協鑫集成科技股份有限公司技術支持總監鄧達表示,加快推推進高效組件在戶用光伏市場的場景應用。“需要整合全產業鏈的科研水平,降低系統成本,為用戶帶來最好價值。”

此外,周元表示,補貼拖欠造成戶用光伏電站投資企業資金壓力大、效益差、變現慢、持續投入能力不足等問題。張兵說:“由于受到去年‘531’政策影響,金融機構對行業支持力度減少。在國內做戶用和分布式光伏的主要市場,像河北、山東、浙江等區域,銀行普遍停止了對戶用和中小分布式光伏的金融支持。”

創新“戶用光伏+”發展模式

機遇與挑戰并存,未來如何發展?周元表示,戶用光伏行業需要不斷創新,創新“戶用光伏+”發展模式謀求新的發展。“比如,建筑一體化,漁光互補、農光互補,與儲能、充電樁、節能結合等模式。”

“戶用光伏需要應用形式創新。”江蘇友科太陽能科技有限公司博士印冰舉例說,比如光伏建筑一體化,把組件作為建筑圍護結構,與建筑融為一體,從而提供電力、獲得收益。他強調:“《光電建筑發展“十三五”規劃綱要(征求意見稿)》提出,在2020年末建筑光伏裝機量爭取達到50吉瓦,力爭新建光電建筑占新建綠色建筑的25%。從這些數據來看,我認為未來光伏建筑一體化市場是值得期待的。”

元一能源副總裁孫榕良表示,“戶用光伏+儲能”是未來發展方向。“通過對儲能系統的應用,解決光伏不穩定問題,同時使用儲能電池為電動車提供充電服務,解決在有限場地內資源配置的問題,并通過智能分配及優化設計,平衡用能負荷,最大化減小大量充電設備對電網的沖擊,整合多種用能場景,提高能源使用效率。”