今天光伏行業正在經歷轉型陣痛,即將邁入一個平價上網、全面市場化的新階段。在這一關鍵時刻,回顧我國光伏60年的發展歷程,不禁會為光伏行業的發展成就感到震撼。

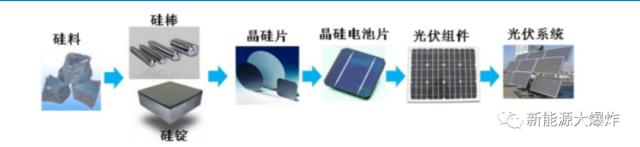

我國晶硅工業起步于上世紀50年代,上世紀60年代實現了產業化,1968年至1969年底,中科院半導體所承擔了為“實踐1號衛星”研制和生產硅太陽能電池板的任務。1975年寧波、開封先后成立太陽能電池廠。經過60年的發展,我國從一個光伏行業的后生晚輩一躍成為現在的光伏大國。

2017年,中國大陸多晶硅產量24.2萬噸,占全球總產量44萬噸的56%;硅片產量約為90GW,占全球總產量105 GW的83%;電池片產量68GW,占全球總產量103 GW的67%;電池組件產量達到74GW,占全球總產量105GW的71%。中國太陽能電池組件已連續11年位居全球第一位。各環節產量前10名的企業中有半數以上位于中國大陸。其中太陽能電池組件至少有30家企業產能超過500MW、20家超過1 GW;2005-2017年,中國大陸累計生產太陽能電池近300GW。

光伏產業的迅速發展,帶來了巨大的社會效益和經濟效益,盡管短期來看“531新政”一出,給整個光伏行業帶來不小震動。

從中長期來看,“531新政”將引導市場和行業調整發展思路,解決光伏行業面臨的產能過剩、棄光限電、技術創新能力不強等問題,將光伏發展重點從擴大規模轉到提質增效上來,推動光伏發電平價上網的實現,有利于光伏行業長遠發展。

2007年以前:成長起步階段

累計裝機:80兆瓦

這一時期基本上處于示范階段,行業發展程度低,基本沒有實現市場化運行。2007 年9 月,國家發改委又發布《可再生能源中長期發展規劃》,將太陽能發電列為重點發展領域,并提出到2010 年太陽能發電總容量達到30 萬千瓦,到2020 年達到180 萬千瓦目標。在光伏項目中,95%為離網項目,僅有5%實現并網。該階段出現我國首座兆瓦級并網光伏電站,也是亞洲最大的并網光伏電站——深圳園博園1兆瓦光伏發電系統,為建筑并網項目;同時,還出現了國內首座直接高壓并網的0.1兆瓦光伏電站——西藏羊八井光伏電站。另外,為解決7省區無電鄉用電問題而建設的700多座光伏和風光互補電站,光伏裝機15.5兆瓦,均為離網項目。

2007-2010年:產業化階段

累計裝機:910兆瓦

該階段國內光伏項目快速走向市場化。2010年《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》明確將太陽能光伏發電納入七大重點產業之一的新能源產業。在政策推動下,該階段裝機容量每年以100%以上速率增長,并網項目占比達到80%。光伏電站電價實施核準制,“內蒙古伊泰煤炭鄂爾多斯康巴什新區0.205兆瓦聚光并網光伏示范發電工程”等項目獲得4元/千瓦時的核準電價。另外,實施了前兩批“金太陽”和“光伏建筑”項目,再加上實施了兩期地面光伏電站特許權招標,讓分布式光伏市場和荒漠并網光伏電站興旺起來。

2011-2013年:規模化階段

累計裝機:19430兆瓦

自2011年7月,國家發改委下發《關于完善太陽能光伏發電上網電價政策的通知》以來,標志著我國光伏發電固定上網電價(又稱標桿電價)的出臺,也預示著國內光伏發電市場由起步階段走向規模化發展的新階段。2012年2月24日,國家工信部正式下發《太陽能光伏產業十二五?發展規劃》,規定到2015年形成多晶硅領先企業達到5萬噸級,骨干企業達到萬噸級水平等目標。并網太陽能光伏發電項目標桿上網電價,將分布式光伏項目補貼從容量補貼轉向電量補貼,并將光伏項目審批由核準制改為備案制,并網項目成為主流,離網項已經忽略不計。利好政策頻出,裝機總量和增速都快速提升,我國漸成為光伏大國。但同時,由于裝機與負荷中心不匹配,國際國內市場不均衡,國內裝備市場與應用市場不協調,光伏與調峰電源不配套,輸送通道與光伏基地建設不同步等問題的存在,仍然制約著光伏行業的進一步發展。