2022年11月16日,由中國高科技行業門戶OFweek維科網主辦的“OFweek 2022(第十三屆)太陽能光伏產業大會暨光伏行業年度評選頒獎典禮”在深圳成功舉辦。

會議現場高朋滿座,氣氛熱烈。南昌大學光伏研究院院長周浪教授,帶來《太陽電池技術與產品發展大勢試析》的主題演講。

圖片圖:南昌大學光伏研究院院長周浪

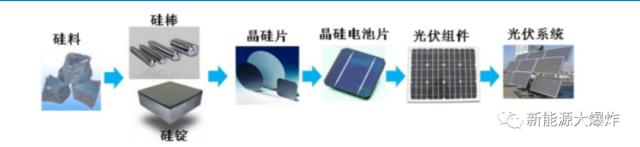

周浪首先介紹了光伏發展的歷史,20世紀50年代貝爾實驗室誕生的第一塊太陽能電池,轉換效率只有6%。2020年,大規模量產電池效率已經達到了22%水平。但在原來的基礎上,引入了半導體材料,與硅片襯底形成了異質結,有硅異質結(簡稱“HAC”)和TOPCon兩大類。

兩類電池技術的原創都不出自中國,分別在日本和德國曾被長時間研發。HAC電池在發電效率上曾經一路領先,然而一些中國頭部企業堅定、潛心TOPCON電池,使其效率和良率以更快的進度追平HAC電池。

周浪認為,在可見的未來,背接觸硅異質結電池(HBC或 IBH)和鈣鈦礦/硅異質結疊層電池是重要發展方向。

其中,背接觸硅異質結電池(HBC 或 IBH)產品目標效率26.5%。有降低成本潛力。但沒有背面進光發電,只適合于屋面系統。預期兩年出產品。

鈣鈦礦/硅異質結疊層電池產品目標效率28%。可背面進光發電。目前1平方厘米小樣品率已超過31%。大尺寸和穩定性難度很大,迄今沒有公認解決方案。預期5~10年出產品。

具體方面,周浪指出HAC電池的經典結構是四層氫化非晶硅薄膜,缺點是正面薄非晶硅膜吸光,使電流不高。更理想的單面HAC結構,是能夠避免正面寄生吸收,也能兼具高開壓性能。就需要一種利用遂穿氧化硅薄膜來鈍化的、正背面統一高溫工藝的結構。這就與當前大行其道的TOPCON電池高度相似。

對此,周浪提出了幾點結論:

TopCon相比經典HAC電池,是一種演進,用遂穿氧化硅薄膜替代了本征非晶硅薄膜、用摻雜微晶硅薄膜替代了摻雜非晶硅薄膜,達到能夠承受電極柵線燒結制程高溫的目的。演進的好處是電流增大,付出的代價是電壓下降、工藝復雜。經過幾年的不懈努力,TopCon電池在效率上基本追平了經典HAC電池,良率也翻了身。

然而HAC電池也并沒有停留在經典結構上不變。在正面以摻雜微晶硅替代摻雜非晶硅,乃至進一步摻氧,來減小寄生吸收,已經從研究走到初步試產,取得成功,使效率再升0.5%。

周浪認為,按照這樣的演進思維,終極選擇就是犧牲背面進光,只適用于屋面光伏系統,考慮到屋面光伏市場足夠大,也不是不能接受。愛旭的ABC電池和隆基的HPBC電池,就是按照這樣的思路打造的產品。

隨后,周浪又分析了TOPCON和HAC電池在發電能力、成本上的差異,后者在成本上會略高一些。對此,周浪表示,HAC電池更高的效率可以幫助用戶在較短期內收購成本,不存在太大問題,對于以電站規模為標的的用戶來說,就可能難以接受。但如果單純考慮初始投資成本就放棄了更高效率的電池技術,顯然不利于光伏產業的發展。

最后,周浪也給參會觀眾留下了一個值得探討的問題。為何發達國家市場較能夠接受高效高價的電池技術,而國內市場較難接受?是國外更尊重技術進步 ? 還是國外科技普及程度更高?值得我們深思。